Avec les géologues dijonnais et quelques autres dans la Chaîne cantabrique (des itinéraires de reconnaissance à la marge ibérique)

COMITÉ FRANÇAIS D'HISTOIRE DE LA GÉOLOGIE (COFRHIGEO) (séance du 17 décembre 1998)

-

Le dimanche 5 septembre 1926, en fin de journée, un jeune géologue français - il avait 27 ans - descendait du train en gare de Reinosa. Il était parti d'Hendaye la veille, avait couché à Bilbao, changé encore une fois de train à Santander. Il alla dîner et dormir à l'hôtel Valenciaga.

Le lendemain, par une matinée splendide, Raymond Ciry partait à la découverte du terrain. Premier contact avec ce qui allait devenir son terrain de thèse : « Avant le pont de la route de Villaescusa, lit-on dans son carnet de notes, sortent, sous les alluvions, des dolomies noires rappelant celles du Jurassique moyen pyrénéen ». Le ton était donné.

Pourquoi Reinosa, cette petite ville perdue au bord du Massif asturien, près des sources de l'Ebre ?

Nous voici entraînés dans une histoire et dans une réflexion où vont se mêler des hommes (avec leur formation et leur tempérament propres), des événements (dont la guerre civile espagnole n'est pas le moindre), l'évolution de la géologie, idées, méthodes et moyens (c'était l'époque où l'on repliait les nappes trop audacieuses de Léon Bertrand), un pays, avec ses modes de vie, ses moyens de communication (l'Espagne, décalée quant à l'inventaire géologique par rapport à la France, l'Angleterre ou l'Allemagne).

Alors qu'aujourd'hui l'auto, la facilité des routes... isolent le géologue du pays où il va recueillir ses documents, celui-ci se trouvait alors plongé dans la vie même des lieux où il périgrinait. Raymond Ciry racontait que, certains soirs, arrivant dans le minuscule village où l'avait conduit je ne sais quelle couche du Crétacé qu'il s'efforçait de suivre, et s'enquérant d'une « fonda » où il pourrait passer la nuit, on lui répondait qu'il n'y avait pas la moindre auberge dans le village : qu'il aille chez tel paysan dont c'était le tour, cette semaine-là, de loger l'éventuel passant.

Nous voici lancés dans l'histoire. C'est une histoire qui, bien que proche dans le temps (près de trois quarts de siècle tout de même !), est pourtant déjà très distante par rapport à la géologie d'aujourd'hui ! Si bien que je ressens une impression étrange en me découvrant objet d'histoire, un peu comme ces ustensiles familiers de notre enfance que l'on retrouve exposés dans un musée. Une histoire en partie vécue ne peut être parfaitement objective ; elle comporte des risques de distorsion, mais, en contrepartie, l'avantage d'un regard direct sur les faits rapportés.

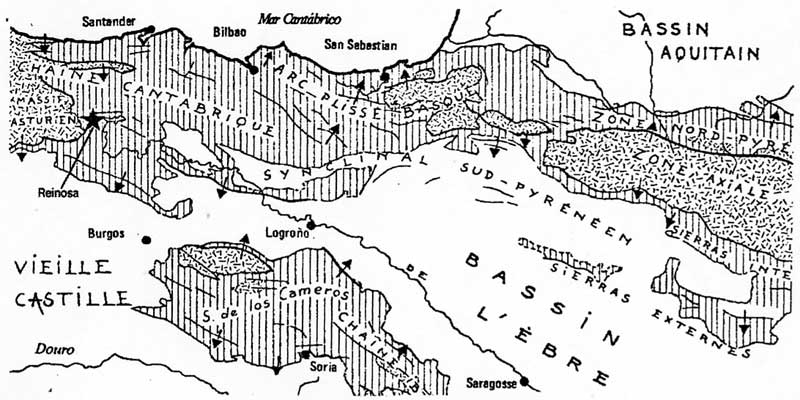

Situons-nous dans la géographie (fig. 1), et dans l'époque.

Nous sommes dans la Chaîne cantabrique (la Cordillera cantábrica, El Cantábrico) dont les reliefs prolongent ceux des Pyrénées. Pourtant, au-delà des massifs hercyniens basques, qui sont à cheval sur la frontière franco-espagnole et que l'on n'hésite pas à dire pyrénéens, les géologues pyrénéens ne s'y retrouvaient pas. La montagne est moins haute, le style des reliefs est différent : Pierre Lamare ne les a-t-il pas qualifiés de « jurassiens », ce qui n'est sans doute pas le terme le mieux approprié ? Les Pyrénées s'arrêteraient-elles au rio Oria, juste à l'ouest de Saint-Sébastien ? La question était encore âprement discutée en 1951 au Premier Congrès international d'études pyrénéennes qui se tenait à Saint-Sébastien.

Fig. 1 - Dans le prolongement des reliefs pyrénéens, peut-on encore parler de Pyrénées ?

L'armature paléozoïque (figuré de bâtonnets) disparaît à l'ouest des Massifs basques, enfouie sous une puissante couverture mésozoïque (hachures verticales). Elle ressurgit dans les Picos asturiens. Continuité ? Relais ? Aujourd'hui avec le concept de plaques, la question a repris une nouvelle actualité : affrontement Ibérie/Europe.

En fait, on connaissait mal cette chaîne qui tombe brusquement sur notre Golfe de Gascogne (Golfo de Vizcaya ou Mar Cantábrico pour les Ibériques), et qui isole de la mer et de ses pluies l'Espagne de l'intérieur.

Dans cette partie, les zones minières, le fer de Bilbao, le zinc de Santander, ont été au départ d'un flot d'études de détail dès la fin du XVIIIe siècle. Ne soyons donc pas étonnés si la première carte géologique publiée sous ce nom a été celle de la Province minière de Bilbao, en 1848 (Mapa geológico del Señorio de Vizcaya). Ouvre d'un ingénieur belge, Charles Collette, à la demande de la Diputación General de Vizcaya (1), son objectif était purement pratique : déceler d'éventuels gisements de charbon (ce « pain de l'industrie », disait-on) qui permettrait de traiter le minerai de fer. Certes, on n'était pas loin des Asturies, mais le Crétacé basque, malgré ses « pizarras negras » n'avait pas les ressources du Carbonifère asturien.

Non dépourvu d'erreurs, selon un commentaire de la fin du siècle (7), cet ouvrage marquait cependant un pas important dans la connaissance du sous-sol de la Biscaye. Pour la première fois les terrains sédimentaires étaient, dans leur quasi-totalité, attribués au Crétacé. Certes, ce premier essai de classement des terrains laissait beaucoup à désirer : sept groupes, d'après leur nature, nommés d'après diverses localités, mais sans relation particulière avec l'échelle stratigraphique qui commençait à être connue.

Une carte géologique était donnée. Une carte ? Un schéma où l'on a du mal à deviner les alignements structuraux pourtant si caractéristiques du pays. On en était vraiment à la période de reconnaissance.

Très typiques à cet égard sont les comptes rendus des itinéraires donnés par Edouard de Verneuil et ses collaborateurs de 1849 à 1868, dont plusieurs furent publiés dans le bulletin de la Société géologique de France (4-5). « Bilbao où nous nous rendîmes par la diligence de Bayonne fut notre point de départ pour les observations géologiques. Nous y trouvâmes, comme nous l'avions espéré, à acheter quelques cartes... Le 29 septembre 1858, après avoir pris deux guides et quatre chevaux, nous partîmes de Bilbao... afin de gagner d'abord le sommet du mont Gorbea, le point le plus élevé du pays... » (5).

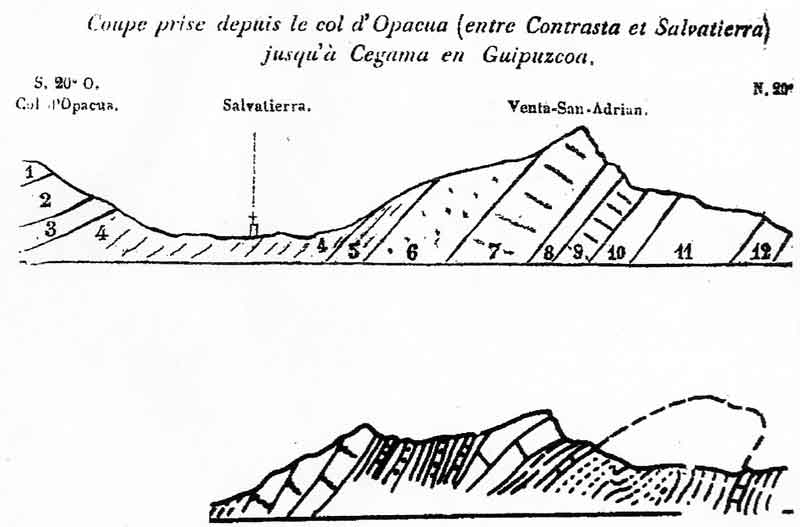

Au retour, la traversée du chaînon de l'Aitzgorri leur avait donné des inquiétudes : « Le puerto de San Adrian, ou ce qu'on appelle ainsi, est une espèce de tunnel dû à des causes naturelles et qui présente au premier abord un aspect peu rassurant. Les escarpements verticaux qui le dominent ne permettent pas de passer ailleurs. Dans une des anfractuosités de cette caverne, on a établi une venta qui ressemble moins à une auberge qu'à un repaire de brigands ». La coupe dessinée donne à l'Aitzgorri une structure monoclinale très théorique, superposant les deux flancs de ce qui est en fait un anticlinal dissymétrique chevauchant (fig. 2).

Fig. 2 - Les itinéraires de reconnaissance d'Edouard de Verneuil.

Depuis les plateaux tertiaires (1. Conglomérats composés de cailloux calcaires à Nummulites), traversée de la dépression de la Barranca (4. Grande masse de marnes bleues : Micrasters, Ananchytes) puis de la crête de l'Aitzgorri par l'inquiétant tunnel karstique de San Adrian (7. Calcaire à Requienia, bancs marneux remplis d'Orbitolines très coniques).

La numérotation inverse de celle de la chronologie stratigraphique suit la progression de l'itinéraire. La disposition anticlinale dissymétrique, avec réduction stratigraphique d'épaisseur des « calcaires à Requienies » (coupe du bas, 1980), dans le couvert de hêtres, d'ajoncs et de fougères, n'a pas été vue.

Tandis que se continuaient de telles observations, relativement ponctuelles, commençait à se manifester le souci de vues plus larges. Toutefois, c'est souvent le cadre administratif des provinces, avec leurs contours capricieux, sans rapport avec la géologie, qui servit de base.

La Province de Santander, en 1864, par Amalio Maestre (2). Pour le Pays basque, la série des monographies provinciales de Ramón Adán de Yarza, ingénieur des mines : le Guipúzcoa en 1884 (6), l'Alava en 1885, la Biscaye en 1892, la plus élaborée sans doute parce que c'était sa province d'origine (7). Toutefois le vert soutenu du Crétacé s'étale presque uniformément ; tout juste apparaît, avec le vert plus sombre, et plus opaque encore, du Crétacé inférieur, la zone anticlinale qui prend la province en écharpe et en forme l'ossature. Même pour la région minière, l'analyse reste encore très sommaire. Il est vrai, si l'on s'en rapporte à Edouard de Verneuil (5), que le minerai était « exploité en grand, à ciel ouvert, sans beaucoup d'ordre ni de méthode ».

A l'époque où la France disposait des premières éditions des feuilles géologiques à 1/80.000 sur fond topographique de la carte d'état-major, l'Espagne commençait juste à établir pour l'ensemble du pays la carte géologique à 1/400.000 sur un fond où les reliefs ne figuraient pas.

Dans ce contexte se situe le travail de Louis Mengaud (8). Toulousain, L. Mengaud fut un court temps professeur à la Faculté des sciences de Dijon (du 26 mai 1926 au 1er novembre 1927) ; trop peu pour qu'on puisse décemment l'annexer à l'école dijonnaise, mais il s'est intéressé à ce que nous faisions du côté de Santander. Ses campagnes de terrain, commencées en 1908, ont été interrompues par la mobilisation d'août 1914 ; la publication a été faite en 1920. C'est le premier travail que l'on peut qualifier véritablement d'analyse stratigraphique. Le titre, Recherches géologiques dans la région cantabrique est révélateur: la reconnaissance n'est pas encore achevée. Mengaud définit modestement son travail : « plutôt un ensemble de matériaux pour l'étude géologique de la province de Santander que la monographie mise d'abord dans mon projet » (p. 17).

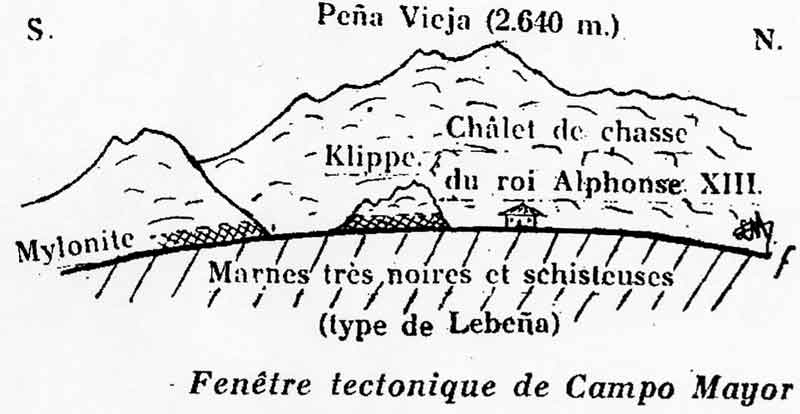

Pour l'histoire des idées et des comportements, la tectonique mérite un instant d'attention. Comme tous alors en Espagne, L. Mengaud était handicapé par le manque de cartes : « La tectonique de la région cantabrique, bien difficile à étudier faute d'une bonne carte topographique à échelle suffisante, n'est qu'ébauchée », écrivait-il. Il était bon observateur, bon naturaliste, mais il avait une profonde déférence envers les « maîtres ». « En 1905, Pierre Termier émettait pour la première fois l'opinion que la région de Santander était un pays de nappe », note-t-il (p. 295). En 1912, Léon Bertrand l'accompagnait sur le terrain. Et voilà les calcaires dinantiens des Picos de Europa charriés sur des schistes noirs attribués au Crétacé (fig. 3). Pourtant, très honnêtement, Mengaud précisait que ces schistes noirs avaient simplement une « grande ressemblance avec les marnes noires des environs de Bilbao. Faute d'arguments paiéontologiques, je dois indiquer les analogies lithologiques ».

Fig. 3 - Louis Mengaud (1920), influencé par Léon Bertrand.

Les calcaires dinantiens du Massif asturien flottent sur des marnes noires « albiennes ».

Les regards des deux géologues étaient bien différents. Malgré ses efforts, il semblait bien à Mengaud que les terrains étaient plutôt en place. « Si vous êtes aveugle, prenez une sébile et allez mendier», lui rétorquait L. Bertrand. C'était l'argument d'autorité, imparable. Cependant en 1932, après un retour sur le terrain avec Charles Jacob, Mengaud, suivant l'expression de Raymond Ciry qui les accompagnait, repliait ses nappes (9).

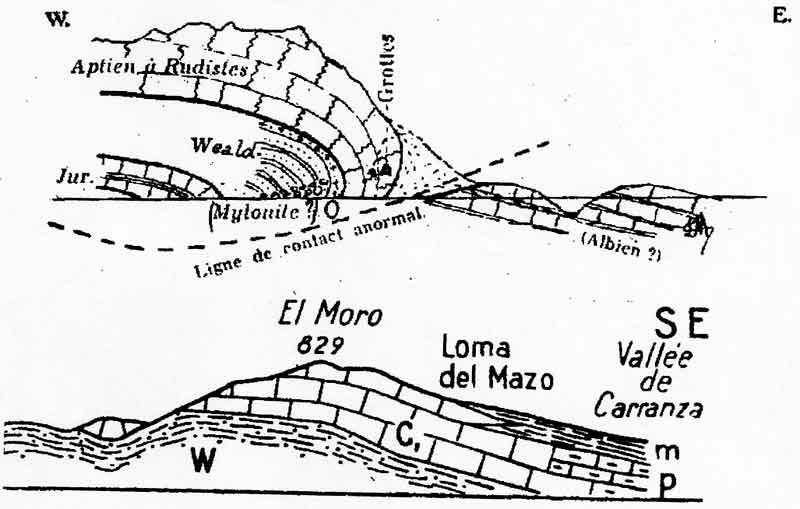

Pour illustrer ce propos, je prendrai un exemple : celui du défilé de Carranza au sud-est de Santander où Louis Mengaud ne put faire, il est vrai, qu'une incursion rapide. Il dessina le contact brusque des calcaires urgoniens contre les argiles et grès noirs de la vallée de Carranza comme un front de chevauchement (fig. 4) alors que les études ultérieures ont montré qu'il s'agissait d'un passage latéral auquel on n'était pas alors habitué.

Fig. 4- La disparition rapide des calcaires urgoniens interprétée par la tectonique par L. Mengaud

(figure du haut).

Par analogie avec ce que l'on estimait dans les Pyrénées, les calcaires étaient présumés aptiens (Urgo-Aptien), les marnes et calcaires noirs, albiens.

Sur la coupe du bas (P. Rat, 1957), les calcaires (C,) s'effilochent dans les marnes sableuses noires (m), ou passent en transition à des calcaires gréseux (p).

Nous voici donc revenus au moment où Raymond Ciry commençait ses randonnées pédestres autour de Reinosa. Plus tard, il eut une auto ; il put même profiter de l'aide d'un jeune castillan qui savait conduire et à qui il donnait rendez-vous pour qu'il vienne le reprendre plus loin en fin de journée.

Déjà parce que Raymond Ciry, assistant à la Faculté des sciences de Dijon depuis 1924, était toulousain. Il parlait aisément l'espagnol. Etudiant à la Faculté des sciences de Toulouse, il avait été initié par Charles Jacob à la géologie pyrénéenne. Ensemble, avec Paul Fallot et Gaston Astre, ils avaient parcouru une partie du versant méridional des Pyrénées en quête de comparaisons avec le côté français. Une question se posait toujours : Où, comment les Pyrénées se terminent-elles vers l'ouest ? Se perdraient-elles dans les eaux du golfe de Gascogne ? Une charnière raccorderait-elle les structures du versant français, chevauchant vers le nord et celles d'Espagne chevauchant vers le sud ? Charnière basque, charnière asturienne ?

Louis Mengaud avait mis en évidence des chevauchements de directions diverses dans la province de Santander. La charnière se trouverait-elle là ? L'édifice asturien flottait-il vraiment sur les terrains secondaires de sa bordure ? On était dans l'inconnu. Alors pourquoi pas Reinosa ? Le support topographique était toujours aussi pauvre. Pour cette région, existait seulement le Mapa militar itinerario, très schématique, sans indications de relief. En cours de thèse, Raymond Ciry vit paraître les premières cartes à 1/50.000 en courbes de niveau concernant sa région. Bien qu'encore assez approximatives, elles offraient un canevas infiniment plus précis. Il estima nécessaire de reprendre certains de ses levés en des points qui lui tenaient à cour.

Comment définir le mémoire de Ciry (12) et le situer dans l'histoire de la géologie locale et dans celle de la pensée géologique ? L'ancrage régional est très net. Le titre lui-même est expressif : Etude géologique d'une partie des provinces de Burgos, Palencia, Léon et Santander. C'est un ouvrage de géologie descriptive : il faut parvenir à la connaissance d'une région, de ses composants : aussi le travail est-il très orienté vers l'analyse stratigraphique (c'était l'époque où sortait la première édition du manuel de Géologie stratigraphique de Maurice Gignoux).

Il faut comprendre aussi leur organisation, d'où le souci cartographique. Un brin de morphologie au passage. Le paysage n'est pas exclu. Voici le Castro de Valnera, point culminant de la région étudiée : « Massif puissant qui s'élève aux confins des provinces de Santander et de Burgos. Sur son versant cantabrique [...] il se dresse brusquement [...] pour former une barrière infranchissable suivant laquelle court la frontière entre les provinces et d'où, vers le Nord, la vue s'étend, magnifiquement, jusqu'à l'océan dont, par temps clair, on distingue la ceinture dorée des plages » (p. 88).

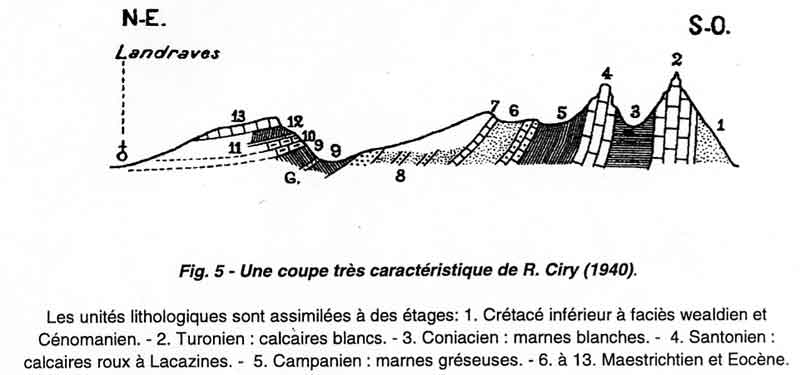

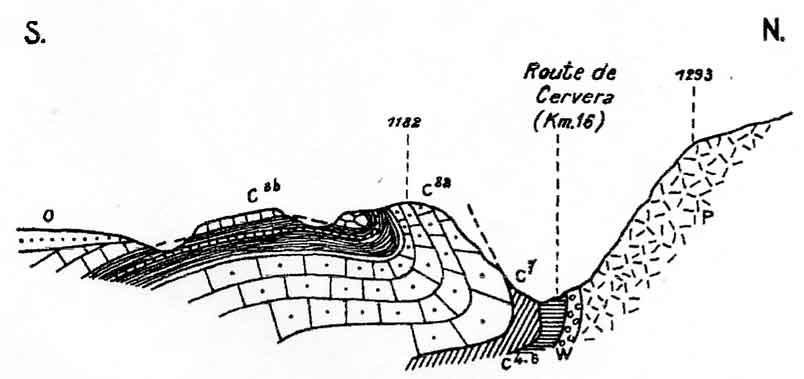

Ces divers volets sont plus ou moins fouillés selon les opportunités. Les conditions de l'accueil, auquel Raymond Ciry était très sensible, n'était pas des moindres : « L'hospitalité, le désintéressement sont des vertus castillanes. J'ai pu m'en convaincre partout où je suis passé, à Burgos comme dans le plus isolé des villages. Je garde une reconnaissance émue à tous ceux qui m'ont accueilli, avec cette manière toute de spontanéité et de simplicité qui est la leur, et plus spécialement à mes amis de Santa Cruz del Tozo où j'ai plus longtemps séjourné » (p. 4). Plus ou moins fouillés aussi suivant les goûts de l'auteur qui estimait seule vraiment solide la stratigraphie (fig. 5), considérant la tectonique un peu comme une affaire d'imagination. Louis Mengaud, nous l'avons vu, sous l'influence de Léon Bertrand, faisait flotter le Paléozoïque des Picos de Europa sur le Crétacé. Raymond Ciry confirma son enracinement (fig. 6).

Ce mémoire colle bien au pays, et cependant on ne peut vraiment parler d'une monographie car il n'y a pas d'objet défini. Les limites de l'aire étudiée sont des conséquences de la méthode, ou plutôt du tempérament Ciry. Il avançait, gagnant de proche en proche en suivant le fil qui l'intéressait. Il recommença, en 1949, en reprenant la suite du Cénomanien qu'il avait abandonné près d'Espinosa de los Monteras, ce qui finit par le conduire quelques années plus tard jusqu'au col de Roncevaux. On n'était pas alors au stade de la géologie fortement professionnalisée, à celui du rendement. Avec une certaine élégance, Raymond Ciry pratiquait la géologie pour se faire plaisir. Ses amis l'avaient surnommé « le baron ».

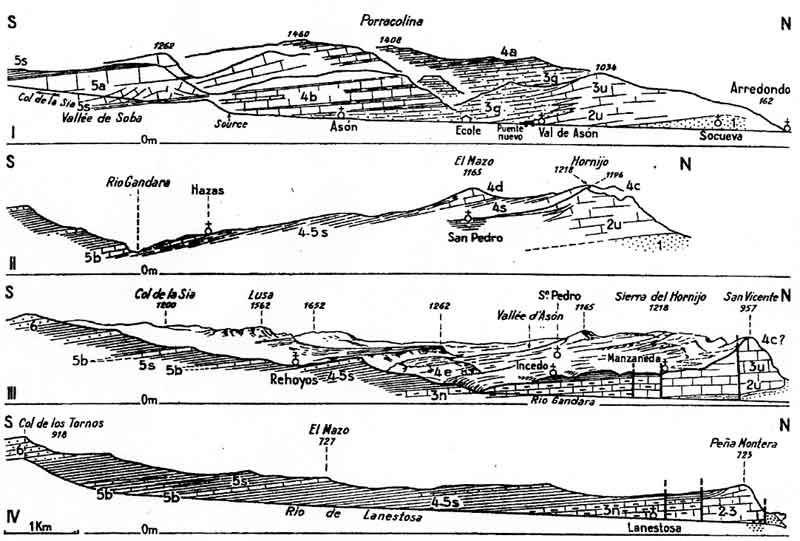

La limite nord-est au col de la Sia a peut-être aussi une autre raison. R. Ciry arrivait là sur le versant cantabrique, pluvieux, au couvert végétal dense. Cette Espagne verte, contrastant avec les plateaux castillans ensoleillés où il marchait d'un pas léger, l'avait découragé.

A la même époque, à l'autre bout de la chaîne, du côté basque, Pierre Lamare était confronté à des difficultés analogues, compliquées par un relief plus accusé, plus contrasté, et par le vigoureux couvert végétal, fougères, ajoncs et bois, du Pays basque.

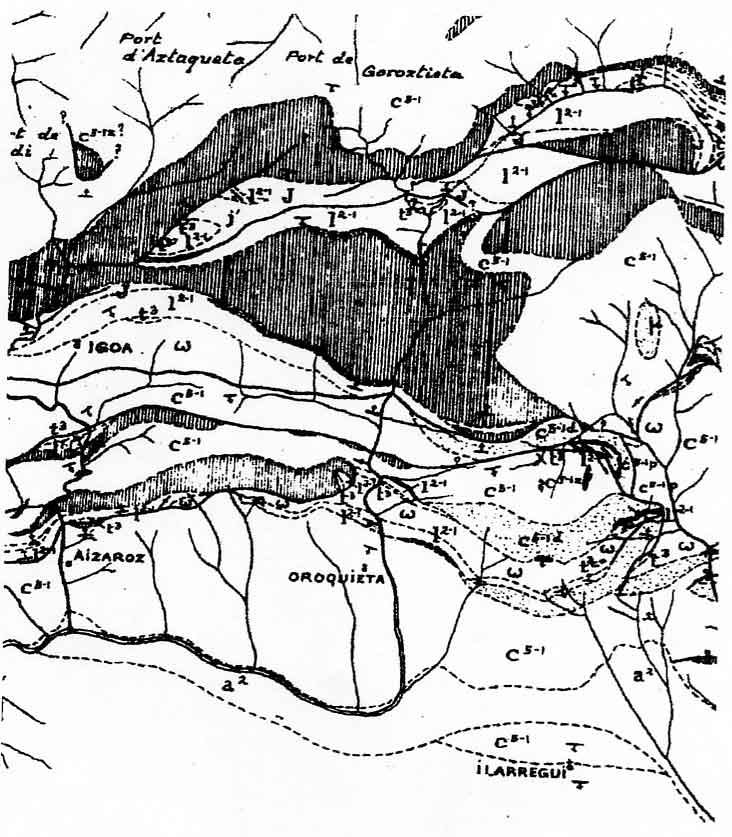

« La région d'Espagne à laquelle j'allais m'attaquer n'était pas entièrement neuve, mais elle n'avait été l'objet que de monographies pour la plupart anciennes, de notes éparses et de levés [...] ne faisant que situer approximativement les principales unités structurales ». S'ajoutait « l'absence de cartes topographiques précises ». Aussi Pierre Lamare se lança-t-il dans des levés topographiques, « à l'aide d'une boussole à limbe, avec pinnule objective à fil et pinnule oculaire à prisme, tenue à la main ».

Fig. 5- Une coupe très caractéristique de R. Ciry (1940)

Les unités lithologiques sont assimilées à des étages : 1. Crétacé inférieur à faciès wealdien et Cénomanien.- 2. Turonien : calcaires blancs.- 3. Conacien : marnes blanches.- 4. Santonien : calcaires roux à Lacazines.- 5. Campanien : marnes gréseuses.- 6 à 13 : Maestrichtien et Eocène.

Fig. 6- Le Paléozoïque du Massif asturien (p) est bien enraciné sous sa couverture crétacée

(R. Ciry, 1940).

Au moins « les contours géologiques étaient accrochés à quelque chose d'existant, ne fut-ce qu'une ébauche grossière et, de cette manière, j'ai pu travailler à l'échelle de 1/50.000e » (Notice sur les travaux scientifiques de P. Lamare, 60 p. ronéotées, Paris 1960).

Il en sortait un volumineux mémoire (10) et un lot de cartes (fig. 7), dans un esprit fort différent de celui de R. Ciry, plus orienté vers la structure que vers la stratigraphie qui n'était pour lui qu'un outil : un solide pilier du côté oriental pour les recherches sur le domaine cantabrique.

Fig. 7- Cartographie de P. Lamare (1936).

Les contours géologiques sur le fond topographique qu'il avait levé lui-même.

L'Instituto geológico y minero de Espana n'était pas inactif, mais avec un personnel réduit dans cette région « del Norte » et faute d'un fond topographique satisfaisant, on était encore loin d'une cartographie telle qu'on la connaissait alors en France avec le 1/80 000e et son dérivé le 1/320 000e. Cette sorte d'appel au vide avait suscité d'autres travaux, en particulier de géologues allemands comme Schriel et Karrenberg (1934). Le mémoire de celui-ci (11) englobait l'ensemble de la région étudiée par Ciry et s'étendait jusqu'à la mer en recouvrant la thèse de Mengaud. Intéressant, mais trop vaste, il n'était pas sans inexactitudes et sa carte à 1/500.000e restait très schématique, ce qui rassura Ciry qui avait craint un instant de voir son travail dangereusement défloré.

A l'été 1936, le soulèvement militaire espagnol et la guerre civile, qui fut très dure dans ce Nord de l'Espagne, stoppaient brutalement toute recherche. Pierre Lamare ne franchirait pas vers l'ouest le « Rubicon » du rïo Oria. R. Ciry, qui s'apprêtait à partir pour une nouvelle campagne de terrain, dut s'arrêter à la frontière d'où l'on voyait, a-t-il dit, de l'autre côté de la Bidassoa, les adversaires « se tirer comme des lapins ».

En 1948, après la guerre civile d'Espagne et la Seconde Guerre mondiale, la vie reprenait ; la frontière redevenait perméable. Raymond Ciry qui, à la chaire de géologie de la Faculté des sciences de Dijon, avait succédé à Ernest Chaput, prématurément décédé, venait de m'accueillir comme assistant. Il me proposa de reprendre le travail là où il l'avait laissé, vers les brumes du col de la Sia. Aux vacances de Pâques 1949, nous partîmes donc avec la « traction avant Citroën » pour renouer les contacts avec l'Espagne et ses géologues : don Joaquín Mendizabal, alors directeur de la région géologique et minière de Saint-Sébastien, et don Joaquín Gomez de Llarena, qui deviendra professeur à l'Université de Madrid, passionné alors par les pistes qu'il découvrait dans le flysch du littoral. Avec aussi le groupe de sciences naturelles « Aranzadi », très actif en Guipuzcoa, et dont la connaissance du pays nous fut fort utile, pour ne citer que les appuis locaux. Et nous voilà partis, avec Joaquín Mendizabal, retrouver (découvrir pour ma part) les marnes et calcaires cénomaniens là où les avait abandonnés R. Ciry, quinze ans auparavant, aux confins des provinces de Burgos et d'Alava.

Raymond Ciry avait gardé un souvenir nostalgique des plateaux de Castille qu'il avait parcourus : une région rurale aux larges espaces ouverts, où le sol sec se montre souvent à nu. Je me trouvais confronté à un tout autre pays. Le plus mouillé d'Espagne, dont le sous-sol était défendu par un épais manteau d'altération et par un couvert végétal sans hiatus, l'Espagne verte (sauf, heureusement, là où les peñas calcaires jaillissent étrangement). Un pays contrasté, pour l'habitat comme pour le relief. Au bas, le littoral et des fonds de vallées très urbanisés (Bilbao et sa banlieue envahissante, notamment). Dominant les versants raides et souvent boisés : la lande, les ajoncs, les fougères, domaine des chevaux, des moutons en semi-liberté.

C'était au temps de Franco... L'Espagne commençait tout juste à s'ouvrir après la dure et longue période de la guerre civile dont il restait des marques dans les esprits comme dans le paysage (des ruines, des tranchées), puis de la Seconde Guerre mondiale... Sur les routes, les bourricots étaient plus nombreux que les autos. Je ne connaissais ni l'Espagne, ni l'espagnol. Ni à vrai dire la géologie. Il y avait tout à apprendre, beaucoup à inventer.

Ce n'est pas tout d'avoir un terrain de thèse. Mieux vaut-il encore qu'il ait un certain intérêt (d'un point de vue scientifique s'entend). Je sais gré à Raymond Ciry d'avoir posé, au départ, deux interrogations qui allaient être, pour moi, deux fils conducteurs.

Il s'agissait d'abord de déchiffrer un pays. De ce point de vue, mon travail appartient à une époque révolue, celle des thèses qui s'attaquaient à la découverte géologique d'une région mal connue ou trop sommairement décrite. Il y avait, à l'un des bouts du pays qui m'était proposé, les Pyrénées. Elles finissaient vers l'Ouest en quelque sorte dans le vide. Dans l'esprit de Pierre Lamare, méticuleux explorateur des parties les plus occidentales, les massifs basques d'Espagne, au-delà il n'y avait plus de Pyrénées. Que pouvait-il bien se passer ?

L'un des objectifs a donc été de remplir ce vide le long du littoral cantabrique, avec comme points d'appui les trois mémoires de L. Mengaud et de R. Ciry à l'ouest ; de P. Lamare à l'est. Un vide relatif, je n'ose dire un blanc car les schémas cartographiques existants peignaient à peu près tout uniformément en vert, couleur attribuée aux terrains d'âge crétacé. C'était là un exercice classique d'analyse et de cartographie d'un pays. Il y avait toutefois cette interrogation déjà exprimée : pouvait-on encore parler de Pyrénées à l'ouest des derniers massifs primaires du Pays basque ?

D'autre part, comment expliquer ces énormes masses calcaires dont l'épaisseur peut dépasser le millier de mètres, qui s'évanouissent soudain, laissant place à des « vallées » creusées dans des argiles noires que recouvrent la lande de fougères, d'ajoncs ou de bruyère ou les reboisements d'eucalyptus ?

Ce passage, si brusque et si étonnant (fig. 8), a été diverses fois interprété par la tectonique. Nous l'avons vu pour L. Mengaud, et cela a été aussi le cas dans les Pyrénées françaises. Il est vrai que, souvent, des ruptures, des chevauchements s'étaient produits aux transitions entre calcaire et argilo-gréseux, mettant à profit les différences de compétence.

Fig. 8 - Reprise à partir du col de la Sía où s'était arrêté R. Ciry.

Où le principe de superposition ne suffit pas à expliquer la géométrie du Complexe urgonien (P. Rat, 1957).

Le terrain et le microscope démontrèrent que calcaires et apports détritiques pouvaient être tout à fait synchrones, contrairement à l'idée avancée par R. Ciry qui pensait que des périodes sans arrivées terrigènes avaient été nécessaires pour que les calcaires aient eu toute latitude pour se déposer. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment réussi à le convaincre.

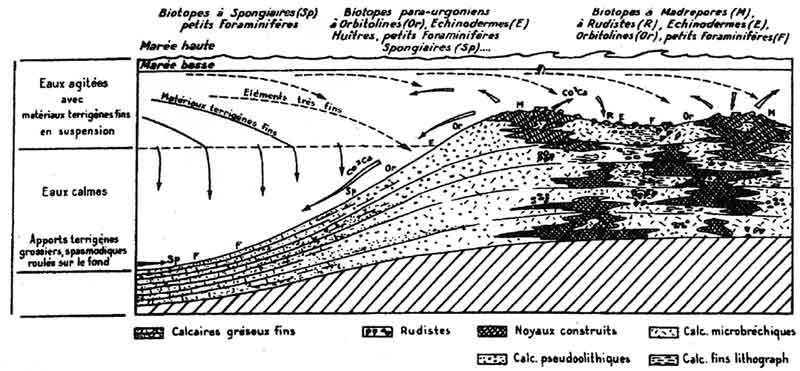

De plus, on pouvait mettre en évidence des reliefs, des dénivellations de plusieurs dizaines de mètres, bref, tout un paysage sous-marin. Sur les hauts, dans des eaux peu profondes et richement peuplées de rudistes, d'orbitolines et autres organismes benthiques, s'élaboraient les carbonates. Les dépressions en contrebas, peuplées d'épongés dont il nous reste les spicules, pouvaient piéger les apports détritiques. C'était en quelque sorte un essai, encore balbutiant, pour modéliser (le mot n'était pas encore de mise) un cas de ce qu'on appellera plus tard les plates-formes carbonatées (fig. 9)...

Fig. 9 - Comment voir les lentilles urgoniennes dans un environnement de sédimentation terrigène (P. Rat, 1957).

Avec l'arrivée en 1952 de Jean-Philippe Mangin, nouvel assistant ajouté à l'équipe dijonnaise sous le parrainage de P. Lamare, R. Ciry faisait un essai pour passer de l'étude régionale à ce qu'il appelait « la thèse horizontale »: une étude concernant un temps géologique limité au lieu d'un espace géographique. Autrement dit : que s'est-il passé à un moment donné, en l'occurrence au début du Tertiaire, dans la Chaîne cantabrique ?

J.-Ph. Mangin n'était sans doute pas le chercheur le mieux adapté pour un tel objectif qui demandait de patientes analyses. Acceptant, certes, de s'insérer dans le cadre intéressant qui lui était proposé, il avait cependant besoin de prendre possession d'une région par la cartographie. Aussi, conformément à ces ambitions, l'espace de temps embrassé a-t-il été très vaste, tout le Nummulitique, de même que l'étendue géographique. Sa hâte d'arriver vite à des résultats négociables s'ajoute pour expliquer la rapidité du passage d'observations de terrain à un schéma d'évolution paléogéographique, vite généralisé à l'ensemble des Pyrénées : l'orogenèse pyrénéenne à partir de son expression dans les flyschs (15).

On s'interrogeait alors beaucoup sur ces flyschs. On les voyait liés aux chaînes géosynclinales, mais les Pyrénées ne semblaient pas une chaîne d'origine géosynclinale : pouvait-il y avoir de vrais flyschs ? On s'interrogeait sur la profondeur de dépôt, sur l'origine des alternances répétées de bancs calcaires et de niveaux argileux : s'agirait-il de variations climatiques ? Le concept de turbidites qui allait expliquer ces flyschs, et même les remplacer dans la nomenclature, venait d'être introduit dans les milieux géologiques, en 1950, et n'était pas encore bien adopté. Les séquences de Bouma, maintenant classiques, ne datent que de 1962.

Ce qui avait surtout motivé R. Ciry, c'était de savoir comment, après le régime saumâtre qu'il avait constaté dans sa Castille à la fin du Crétacé, l'ensemble du pays avait été reconquis par la mer. Un souci analogue lui fit lancer Pierre Feuillée sur la transgression cénomanienne. « Le sujet ne consistait pas, écrivait P. Feuillée (16), à déchiffrer des séries inconnues [...]. Il m'incombait, étant en possession de résultats malgré tout dispersés, obtenus à des dates parfois fort différentes [...], d'étudier les formations situées à la limite du Crétacé inférieur et du Crétacé supérieur, depuis la fin des temps urgoniens jusque parfois au début du Turonien ». Comment la stratigraphie pouvait-elle aussi aider à comprendre les structures ?

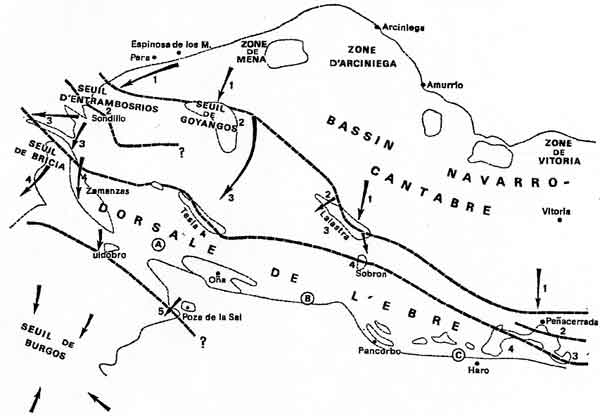

Au terme de l'étude, il proposait une vue remettant en question certaines idées d'alors sur l'irrésistible transgression cénomanienne. Tout d'abord, des progressions locales de rivages, des avancées et des reculs, hétérochrones d'un lieu à l'autre (fig. 10), démontraient l'intervention de jeux du socle (massifs hercyniens basques, bloc de l'Ebre). Suivait une transgression « extensive », pelliculaire, s'étalant très loin sur les pays de l'Ebre et la Meseta ibérique : une véritable expansion de la mer, cette fois, qui marquait cependant parfois le pas au pied de reliefs tectoniques actifs. P. Feuillée faisait bien sa part à chacun : à l'eustatisme (on parlerait aujourd'hui de hauts niveaux marins), à la tectonique qu'il restait encore à intégrer dans une logique d'ensemble.

Fig. 10- Les conflits eustatisme / tectonique dans l'avancée de la mer cénomanienne

(P. Feuillée, 1966).

Ce qui deviendra plus tard la transgression sur une marge continentale en début d'affaissement.

En 1967, la « Réunion extraordinaire », organisée par l'équipe dijonnaise, qui conduisit la Société géologique de France « des Pyrénées aux Asturies », fut un peu comme la conclusion de cette époque (17).

Dans le compte rendu final, R. Ciry présentait, selon un double éclairage, paléogéographique et structural, le point de sa réflexion sur ses propres travaux et ceux qui avaient suivi. C'est un peu comme un film en fondus-enchaînés, une histoire racontée qui commence « au sortir de la tourmente hercynienne ». De véritables personnages entrent en action, comme ces apports détritiques « capables de s'opposer victorieusement à l'avancée des eaux marines » ; les massifs hercyniens basques « animés de mouvements » ; la subsidence qui reprend, se poursuit, s'accélère. Et cette mer qui envahit progressivement le continent wealdien qu'elle va occuper : une occupation marine qui reprend ; qui se poursuit, qui persiste... Ce style et cette façon de voir n'ont plus cours dans les publications géologiques actuelles.

Une autre manière de conclure fut la carte synthétique jointe au compte rendu, sur laquelle j'ai essayé, avec l'aide de Maurice Amiot, de Raymond Ciry et de Pierre Feuillée, d'intégrer l'apport des divers documents existants dans une vue cohérente, celle du moment, la nôtre bien sûr.

Pour la géologie, c'était le moment où se diffusait le concept des plaques de l'écorce terrestre, avec toutes ses implications pratiques.

En France, c'était une période d'expansion de l'Université. A Dijon, au laboratoire de géologie, au lieu de trois comme en 1948, nous étions quinze, dont des paléontologues en mesure d'apporter un appui précieux aux stratigraphes.

Pour la Chaîne cantabrique, la période d'inventaire était largement terminée. On savait se situer, tant dans le dispositif géologique que dans le temps. La carte géologique de la France à 1/1.000.000 elle-même, dans sa 5ème édition datée de 1968, avait remonté dans les eaux du Golfe de Gascogne sa légende, qui jusque-là masquait précautionneusement ce qui pouvait se passer à l'ouest des Pyrénées françaises, pour étendre son dessin jusqu'à l'enveloppe orientale du Massif asturien.

En Espagne, on assistait à une véritable explosion universitaire, à la montée d'une génération de chercheurs jeunes et actifs. A Bilbao, s'ouvrait la Faculté des sciences avec une section de géologie en 1971. Celle-ci comptait une vingtaine d'enseignants chercheurs en 1978. Si les premiers étaient originaires d'Andalousie ou de Catalogne, très vite se créait un fond de recherche sur la Chaîne cantabrique. Apparaissait aussi ce concept de « Cuenca vasco-cantábrica » (« Bassin basco-cantabrique », en notant toutefois qu'en espagnol, « cuenca » n'a pas tout à fait la même résonance aussi banale que bassin en français) : un nom qui contribuait à circonscrire une certaine entité géologique, jouant ainsi un rôle moteur dans la recherche, et qui sans doute pouvait satisfaire quelque tendance autonomiste.

Les cartes à 1/50.000 et à 1/250.000 étaient peu à peu levées sous l'impulsion de l'Instituto geológico y minero de Espana. Aux travaux espagnols s'ajoutaient ceux des « investigadores extranjeros » que cherchait à coordonner la « Comisión nacional de geologia ». En 1979, la commission avait donné des autorisations à 47 Français, 18 Hollandais, 11 Allemands, 10 Anglais plus à un Suisse et un Suédois. Sur ce total, une dizaine avait travaillé dans le Nord.

L'exploration pétrolière (terrain, géophysique, sondages) apportait des informations nouvelles et, avec les études géophysiques en mer, se levait peu à peu le voile sur les formes et les structures que cachaient jusqu'alors les eaux de la mer Cantabrique : les plis de Biscaye pouvaient se suivre jusqu'au-delà de Santander.

C'était aussi l'époque des travaux sur « l'ouverture du golfe de Gascogne » notamment, pour ce qui nous concerne, ceux de l'équipe de Gilbert Boillot. Quels éclaircissements pour le géologue à terre pouvaient apporter ces nouvelles vues de la géophysique ? En 1971, le texte présenté au Symposium sur l'histoire du golfe de Gascogne esquissait de nouveaux objectifs pour les travaux dijonnais sur la Chaîne cantabrique (18).

Il faut aller chercher l'origine des structures présentes bien avant une mythique « orogenèse pyrénéenne ». Par chance, les formations crétacées, qui se situent à des périodes clés, sont très puissantes et pas trop bousculées, sauf autour des massifs hercyniens basques. Il doit donc être possible, dans cette énorme masse sédimentaire, de dégager des pistes de recherche pour comprendre et l'organisation et l'enchaînement des divers dispositifs paléogéographiques qui se sont succédé à partir du Jurassique supérieur.

Paléogéographie, un de ces mots un peu dévalués aujourd'hui, avec le souvenir de ces cartes plates où se juxtaposaient des figurés conventionnels de divers faciès sédimentaires. Il faut la voir avec ses volumes, ses reliefs et leur incidence sur les circulations d'eau, le climat local, les communautés vivantes qui s'y sont installées... Le mot aujourd'hui à la mode est celui d'environnement.

-

et des chercheurs aux regards différents

Au long du Crétacé, le paysage et sa dynamique n'ont pas changé insensiblement, de façon continue, ni régulière. Tout s'est passé comme s'il y avait eu des moments de grande mobilité, de réarrangement rapide, entre des périodes de relative quiétude. Trois temps, chacun avec une organisation géographique et des dispositifs sédimentaires propres, ont été distingués en première approximation. Et ce n'est pas un hasard si, dans le vocabulaire géologique franco-espagnol, trois mots leur ont servi d'étiquette, conférant à chacun une sorte de personnalité, des mots importés qui ont été comme assimilés : Wealdien (Wealdense), Urgonien (Urgoniense), flysch.

1) En premier lieu, ce que l'on appelait le Wealdien.

La première mention de ce terme en pays cantabrique daterait de 1876, quand Augusto González Linares signala des fossiles d'eau douce, unios et paludines, dans des couches considérées jusque-là comme triasiques. Linares, directeur de la « Estación de biologia marítima » de Santander, avait recueilli ces fossiles près de son pueblo natal, Valle de Cabuerniga, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Santander. L'appellation de Wealdien reçut en quelque sorte ses lettres officielles en 1885 dans le Bulletin de la Société géologique de France, avec la note de Calderon : « Sur le terrain wealdien du Nord de l'Espagne ». L. Mengaud consacrait vingt pages à son chapitre "Wealdien". Wealdien, Wealdense, Wealdico... des termes souvent associés à l'image des séries santandérines vivement colorées de rouge. La terminologie actuelle semble s'être stabilisée sur « Complejo Purbeck-Weald ».

L'accumulations argilo-gréseuses des « bassins weaidiens » contrastaient fortement avec la sédimentation, j'allais dire classique, qui avait régné au cours du Jurassique. L'étude en fut confiée à Jean Salomon (23) qui porta l'essentiel de son effort vers le sud, sur le bassin intra-continental de Soria, tandis que Vitoriano Pujalte (20), de Bilbao, s'attachait à l'analyse stratigraphique du bassin santandérin ouvert sur la mer vers le nord.

Comprendre la géométrie nouvelle du pays fut le fil directeur que choisit Jean Salomon : comment, à partir d'une phase initiale de fracturation (Kimméridgien -Valanginien), se sont individualisés les rifts de Soria et de Santander.

2) Second temps : la période urgonienne.

La première allusion à l'Urgonien revient sans doute à de Vemeuil en 1852 : « Les calcaires et les grès qui forment la base du Crétacé de la province de Santander ont la plus grande ressemblance avec le calcaire néocomien d'Opoul près de Perpignan et ceux de Provence ». Soixante-dix ans plus tard, Mengaud faisait ce commentaire : « On n'a pas dit beaucoup mieux depuis, témoins Maestre, Carez, Sanchez et Puig, Mallada. On ne pouvait mieux faire que d'assimiler les calcaires à Réquienies de Santander à l'Urgo-Aptien des Pyrénées, comme l'a fait Mallada ». Urgonien, urgonense, urgoniano... Aujourd'hui c'est l'expression de «Complexe urgonien» (14), «Complejo urgoniano», qui est couramment employée, permettant d'englober commodément toute la variété des faciès : les calcaires (blancs à Santander, noirs en Biscaye, rouges à Ereno...), les argiles, les grès...

Quels étaient les moteurs de la distribution et du comportement de ces puissantes plates-formes urgoniennes ? Quels modèles proposer ?

Le sujet revint à André Pascal (25) qui avait déjà travaillé sur les formations récifales ou sub-récifales du Jurassique supérieur près de Dijon. Aux techniques habituelles d'investigation (géométrie des formations carbonatées, microfaciès, datations micro-paléontologiques...), il ajouta les analyses de laboratoire : rayons X sur les argiles, géochimie des éléments qui pouvaient apporter des informations sur les milieux de sédimentation et de diagenèse, ce qui conduisit parfois à des surprises. Ainsi les eaux des fonds, en contrebas des plates-formes urgoniennes, malgré leur communication avec la mer ouverte, s'avéraient supersaturées.

Parallèlement Joaquín Garcia Mondejar, de Bilbao, étudiait ce « Complejo urgoniano » (19). Le tempérament des deux chercheurs était différent, leurs conditions de travail aussi : l'un plus proche du terrain, l'autre appuyé sur un laboratoire de géochimie dont il avait été le premier artisan. Les résultats ont été complémentaires.

Confronté à une infinité de situations apparemment sans loi, André Pascal réussit à introduire une logique grâce à des variantes du modèle urgonien type qu'il avait pu définir. Quatre temps se dessinent ainsi dans l'histoire du Complexe urgonien cantabrique, chacun correspondant à une organisation géographique propre. Et, dans chacun, des édifices calcaires, résultats d'une vie benthique intense et d'une diagenèse rapide en eaux peu profondes et chaudes, luttent de façon quasi permanente contre les agressions terrigènes, argileuses ou sableuses, répétées.

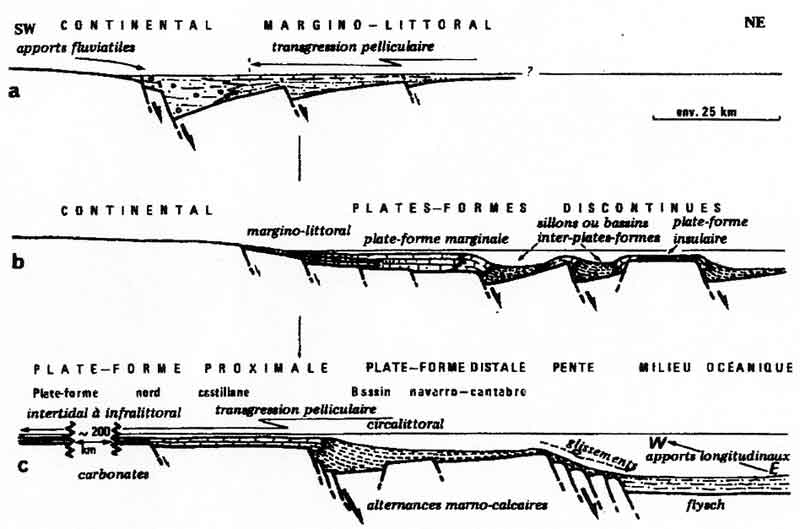

A l'échelle régionale, en suivant les modifications des quatre systèmes successifs, se voit le passage de la phase initiale de rift, avec rotation de blocs, à la phase de subsidence générale de la marge cantabrique.

3) Troisième temps : les sillons de flysch.

A la différence de ceux de Wealdien et d'Urgonien, le terme de flysch n'a pas eu un long saut à faire pour atteindre l'Espagne. Utilisé dans les Pyrénées occidentales françaises, où l'avait introduit Stuart-Menteath, il franchit tout naturellement la frontière, en continuité, et P. Lamare a pu l'utiliser largement, sans états d'âme. Pourtant, Adán de Yarza (6) avait exprimé des réserves...

Une nouvelle géographie s'était amorcée avec la transgression cénomanienne étudiée par Pierre Feuillée. Au lieu de se cantonner dans le Golfe cantabrique d'alors, la mer s'étale loin sur la Meseta ibérique, et deux domaines se différencient nettement : au nord de puissantes accumulations de flysch, au sud la mer pelliculaire à perte de vue. Il y avait là deux objectifs de recherche, différents tant par les conditions géographiques que par les méthodes applicables. Le premier revint à Bernard Mathey (26), le second un peu plus tard à Marc Floquet (28). A la jonction, dans ce que Raymond Ciry avait appelé le sillon navarro-cantabre, Maurice Amiot (22).

Les séries à faciès flysch sont connues dans les Pyrénées occidentales de part et d'autre de la frontière. A l'issue de la thèse de Bernard Mathey, on pouvait dire, dans le nouveau langage de la géologie, qu'elles ont concerné la période « atlantique » de deux marges continentales en vis-a-vis, celles des deux plaques Ibérie et Europe avant la collision d'où naquirent les Pyrénées. L'analyse fut stratigraphique, pour obtenir un cadre temporel sûr : la micropaléontologie, en étroite collaboration avec Jacques Sigal en France et Marcos Lamolda à Bilbao, y a joué un rôle de premier ordre. Elle fut sédimentologique, sur le terrain et en laboratoire, pour l'identification des séquences élémentaires et des ensembles.

Là encore, l'entité « flysch crétacé » qui avait servi de rampe de lancement, se trouvait disséquée en trois systèmes successifs, en trois étapes contrôlées par des changements dans le jeu des sillons subsidents et des fluctuations des courants d'apport : flysch calcaire (Cénomanien-Santonien), flysch gréseux (Campanien-Maastrichtien inférieur), système marno-calcaire final (Maastrichtien moyen et supérieur).

Fig. 11 - Les trois stades successifs du dispositif morpho-structural et sédimentaire de la marge cantabrique (Référence 21,1982).

a. Fracturation et fossé wealdien. - b. Fléchissement du bord distal et golfe urgonien d'origine tectonique. - c. Affaissement généralisé au Crétacé supérieur : flysch, bassin navarro-cantabre, transgression sur la plate-forme castillane.

Vers le sud, la poursuite de la transgression marine commencée au Cénomanien conduisit Marc Floquet fort loin, jusqu'à la rencontre avec les eaux venant de la Méditerranée et la collaboration avec les géologues de Madrid et de Saragosse. Avec B. Mathey, il pouvait proposer une vue du domaine sédimentaire allant des sillons de flysch, pris entre l'Europe et l'Ibérie, et les étendues continentales plus ou moins privées de pluie.

Peu à peu s'était précisée l'image d'une marge continentale passive où chacun des travaux en cours avait sa place (21, 22). Une nouvelle logique donnait une cohérence aux observations qui pouvaient être faites, même en des points éloignés, et susciter de nouvelles interrogations, de nouvelles pistes de recherche. Comme la réunion de la Société géologique de France avait été un peu comme la conclusion des recherches menées avant les « révolutions » de 1968, l'excursion de 1983, organisée pour le Groupe français du Crétacé, faisait le point sur cette nouvelle étape (24).

Arrêtons notre panorama à cette date, bien que l'histoire soit loin d'être finie.

Certaines avancées étaient inéluctables. Elles correspondent au progrès de la science et des techniques, à un certain état de la géologie (en vocabulaire actuel disons plutôt des « sciences de la Terre »). Quels qu'aient été les hommes, on serait arrivé à la marge cantabrique. Toutefois les singularités du parcours auraient été différentes et le « portrait » de la région, aurait sans doute pris d'autres traits. Lors d'un colloque, à Boussens, un auditeur se disait frappé de la différence, dans le langage comme dans la présentation des événements du Crétacé, entre géologues nord-pyrénéens et géologues cantabriques.

Nous avons vu comment, dans la simple lecture du paysage, les idées du moment peuvent fausser l'observation. Il y aurait aussi à pousser plus loin l'analyse sur l'introduction de l'échelle stratigraphique (seconde moitié du XIXe siècle), l'emploi d'abord rigide du concept d'étage (première moitié du XXe), le passage à la stratigraphie environnementale...

Retenons aussi, de ce parcours, combien « ei Cantábrico » s'est révélé attachant pour ceux qui ont contribué à le déchiffrer.

Pour faciliter une vision historique, les ouvrages sont classés dans l'ordre chronologique.

-

1 - 1848 - COLLETTE, C. - Reconocimiento geológico del Señorio de Vizcaya. Bilbao. (Consultable à la Biblioteca de la Diputación Foral de Bizkaia. La carte est reproduite dans le catalogue référencé ci-dessous 30);

2 - 1864 - MAESTRE, A. - Description fisica y geológica de la provincia de Santander. Junta general de Estadistica, Madrid, 127 p. 23 fig., carte géologique à 1/200.000.

3 - 1852 - de VERNEUIL, Ed. - Del terreno Cretáceo en España. Revista minera, Madrid, t. III.

4 - 1852 - de VERNEUIL, Ed., COLLOMB, Ed. - Coup d'oeil sur la constitution géologique de quelques provinces de l'Espagne. Bull. Soc. géol. Fr., (2), 10, p. 61-147.

5 - 1860 - de VERNEUIL, Ed., COLLOMB, Ed., TRIGER - Note sur une partie du Pays basque espagnol. Bull. Soc. géol. Fr., (2), 17, p. 333-372, carte à 1/740.000. 6 - 1884 - ADAN de YARZA, R. - Description fisica y geológica de la provincia de Guipuzcoa. Mem. Comisión del Mapa geol. de Espana, 175 p., 8 fig., 9 pl. dont 1 carte géologique à 1/400.000. 7 - 1892 - ADAN de YARZA, R. - Description fisica y geológica de la provincia de Vizcaya. Id.,193 p., carte géologique à 1/400.000 de la Biscaye, carte géol. à 1/40.000 de la région minière des environs de Bilbao. 8 - 1920 - MENGAUD, L. - Recherches géologiques dans la région cantabrique. Thèse Fac. Sciences Paris. Imprimerie Bonnet, Toulouse. 370 p., carte géologique à 1/200.000e.

9 - 1932 - MENGAUD, L. - Sur la structure de la chaîne cantabrique. C. R. Acad. Sci., 195, p. 1092.

10 - 1936 - LAMARE, P. - Recherches géologiques dans les Pyrénées basques d'Espagne. Mém. Soc. géol. Fr., nouv. sér. t. XII, mém. n° 27, 465 p. Une carte géologique et une carte topographique à 1/200.000.

11 - 1934 - KARRENBERG, H. - Die postvariscische Entwicklung des kantabro-asturischen Gebirges (Nordwestspanien). Abh. Ges. Wiss. Göttingen, Math.-phys. Klasse, 11, 104 p., 2 cartes géologiques à 1/500.000 et à 1/100.000.

12 - 1940 - CIRY, R. - Etude géologique d'une partie des provinces de Burgos, Palencia, Léon et Santander. Thèse Fac. Sciences Paris et Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 74, 1939, carte géologique à 1/200.000.

13 - 1948 - RIOS, J.-M. - Estudio geológico de la zona de criaderos de hierro de Vizcaya y Santander. Dirección général de Minas y Combustibles, Temas profesionales, Madrid, n° 9, 48 p., carte géologique à 1/50.000.

14 - 1957 - RAT, P. - Les Pays crétacés basco-cantabriques (Espagne). Thèse Fac. Sciences Dijon et (1959) Publications de l'Université de Dijon, t. XVIII, carte à 1/200.000.

15 - 1958 - MANGIN, J.-Ph. - Le Nummulitique sud-pyrénéen à l'Ouest de I'Aragon. Thèse Fac. Sciences Dijon et Pirineos (1959-1960), 51 à 58, carte à 1/200.000.

16 - 1966 - FEUILLÉE, P. - Le Cénomanien des Pyrénées basques aux Asturies. Essai d'analyse stratigraphique. Thèse Fac. Sciences Dijon et Mém. Soc. géol. Fr., 1967, Nouv. sér., t. XLVI, n° 108.

17 - 1967 - CIRY, R., RAT, P., MANGIN, J.-Ph., FEUILLÉE, P., AMIOT, M., COLCHEN, M., DELANCE, J. H. - Réunion extraordinaire de la Société géologique de France, des Pyrénées aux Asturies (11-18 septembre 1967). C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1967, fasc. 9, carte hors-texte.

18-1971 - FEUILLÉE, P., RAT, P. - Structures et paléogéographies pyrénéo-cantabriques. In : Histoire structurale du Golfe de Gascogne. Publications Institut français du Pétrole. Colloques et séminaires n° 22, t. 2.

19 - 1979 - GARCIA MONDEJAR, J. - El Complejo urgoniano del sur de Santander. Tesis doct. Universidad de Bilbao, 673 p.

20 -1979 - PUJALTE, V. - El Complejo Purbeck-Weald de Santander. Estratigrafia y sedimentación. Tesis doct. Universidad de Bilbao, 204 p.

21 - 1982- RAT, P., AMIOT, M., FEUILLÉE, P., FLOQUET, M., MATHEY, B., PASCAL, A., SALOMON, J. - Étapes et style de l'évolution de la marge cantabrique et de son arrière-pays (Espagne) au Crétacé. C. R. Acad. Sci. Paris, t. 299, série II, p.247-250.

22 - 1982- AMIOT, M., FLOQUET, M., MATHEY, B., PASCAL, A., RAT, P., SALOMON, J.-Evolution de la marge cantabrique et de son arrière-pays ibérique au Crétacé. Cuadernos Geologia Ibérica, 8, Madrid.

23 -1982 - SALOMON, J. - Les formations continentales du Jurassique supérieur-Crétacé inférieur en Espagne du Nord (Chaîne cantabrique et NW ibérique). Mém. Géol. Univ. Dijon, n° 6, carte à 1/200.000.

24 - 1983 - [Collectif] - Vue sur le Crétacé basco-cantabrique et nord-ibérique. Une marge et son arrière-pays, ses environnements sédimentaires. Mém. Géol. Univ. Dijon, n° 9.

25 -1985 - PASCAL, A. - Les systèmes biosédimentaires urgoniens (Aptien-Albien) sur la marge ibérique. Mém. Géol. Univ. Dijon, n° 10.

26 - 1987 - MATHEY, B. - Les flyschs crétacé supérieur des Pyrénées basques. Age, anatomie, origine des apports et relations avec l'ouverture du Golfe de Gascogne. Mém. Géol. Univ. Dijon, n° 12.

27 - RAT, P. -1988 - The Basque-Cantabrian basin between the Iberian and European plates: Some facts but still many problems. Rev. Soc.geol. España, 1.

28 - 1991 - FLOQUET, M. - La plate-forme nord-castillane au Crétacé supérieur. Arrière-pays ibérique de la marge passive basco-cantabrique. Sédimentation et vie. Mém. Géol. Univ. Dijon, n° 14.

29 - 1996 - RAT, P. - Los geólogos de Dijón en la cuenca vasco-cantábrica. Setenta años de investigaciones. Colloque Vitoria.

30 - 1998 - MARTINEZ TORRES, L. - La Cuenca vasco-cantábrica a través de sus cartografías géológicas. Universidad del Pais Vasco, Servicio éditorial.