COMITÉ FRANÇAIS D'HISTOIRE DE LA GÉOLOGIE (COFRHIGEO) (séance du 13 décembre 2006)

|

Résumé.

Plus qu’aucune autre discipline des géosciences, la science des roches a été étroitement dépendante de quelques révolutions technologiques : le microscope au début du XIXe siècle, puis microsondes et autres « gros appareils » après la Seconde Guerre mondiale. Théorie et pratique du microscope polarisant ont été mises au point en quelques dizaines d’années, à la fin du XIXe siècle, grâce aux relais successifs de trois écoles : d’abord anglaise, puis allemande, et enfin française. La pétrographie, qui avait alors atteint un niveau d’excellence, fut pétrologie quand elle devint chimique. Mais le pétrologue doit aussi rester un pétrographe.

Mots-clés : minéralogie - pétrographie/pétrologie - géochimie - XIXe siècle - XXe siècle.

Abstract.

More than any other Geoscience discipline, the science of rocks has been dependant on few technological revolutions: the microscope at the beginning of the 19th century, electronic microprobe and other « big instruments » after World War II. Theory and practice of the polarizing microscope have been developed at the end of the 19th century, through the successive efforts of three major schools: first British, then German, finally French. The science of rocks was initially called petrography, then petrology when it became chemical. But the present-day petrologist must also remains a petrographer.

Key words: mineralogy - petrography/petrology - geochemistry - 19th century - 20th century.

|

Au cours des années 1970, il devint à la mode, en France, d’appeler « pétrologie » la « science des roches », expression qui avait été popularisée avant la Seconde Guerre mondiale par un ouvrage célèbre [1]. Auparavant on ne connaissait que la « pétrographie », et la nouvelle mode ne manquait pas d’une certaine suffisance : la pétrologie explique, la pétrographie décrit. C’était oublier que le nouveau nom était surtout un anglicisme, ou plutôt un américanisme, puisque le terme de « petrology » a été créé en 1902, pour qualifier la chaire attribuée à Joseph Paxon Iddings (1857-1920) par l’université de Chicago. En fait, cette différence entre description et interprétation, qui n’est pas sans rappeler les discussions qu’Abraham Gottlob Werner (1750-1817) eut avec Jean-André De Luc (1727-1817) pour qualifier la science de la Terre, géognosie ou géologie, est parfaitement spécieuse : tout scientifique cherche à interpréter ce qu’il a décrit, en fonction des connaissances de l’époque et des données dont il dispose. Mais, dans le cas présent, les deux noms, consacrés par l’usage, se justifient. Ils reflètent le développement historique de la science des roches et, surtout, l’impact des instruments sur cette discipline. René Just Haüy (1743-1822), qui ne disposait que d’une loupe, du goniomètre d’application et des méthodes d’analyse par voie sèche, ne faisait pas grande différence entre minéraux et roches, définissant indifféremment l’un ou l’autre : pyroxène, amphibole, ou éclogite. Vers le milieu du XIXe siècle, la mise au point du microscope polarisant va être la première révolution instrumentale, entraînant une nette divergence entre minéralogie et pétrographie, qui prend alors son individualité. Un siècle plus tard, les microsondes, qui ne sont au fond que des microscopes analytiques, apportent les données chimiques. C’est à ce moment que la pétrographie devient pétrologie, alors qu’apparaît une nouvelle discipline avec laquelle elle va avoir des relations ambiguës, la géochimie. Un fait important demeure, qui marque la différence entre le pétrographe (dans la plupart des pays francophones, le nom est resté) et le géochimiste. Le premier utilise surtout des techniques « non-destructives », préservant l’intégrité de l’échantillon et la possibilité d’y revenir à tout moment. Le second, au contraire, travaille surtout sur des poudres, perles, tous produits qui ont fait disparaître la roche initiale. L’objet d’étude est le même, mais les approches sont différentes, ce qui conduit parfois à quelques difficultés de communication. Avec les appareils modernes dont il dispose, tout pétrographe est tant soit peu géochimiste, mais l’inverse n’est (malheureusement ?) pas toujours vrai.

Les premiers véritables microscopes datent de la seconde moitié du XVIIe siècle (1670 par le Néerlandais Antoine van Leuvenhoek (1632-1723)), mais il faudra une bonne cinquantaine d’années avant que l’on pense à les appliquer à l’étude des roches. Il est en effet beaucoup plus facile d’observer des objets biologiques (cellules, organes d’insectes ou de plantes), qui ne demandent aucune préparation particulière, qu’un fragment de roche ou de minéral, qui ne se laisse pas facilement traverser par les rayons lumineux. On connaissait depuis Érasme Bartholin (1625-1698) le phénomène de la « double réfraction », montrant la complexité des interactions entre lumière et structure cristalline. Observant de sa chambre d’étudiant la réflexion des rayons du soleil couchant sur les fenêtres du jardin du Luxembourg, Étienne François Malus (1775-1812) avait découvert par hasard la polarisation en 1807 et donné, un an plus tard, bien après Huygens et Newton, l’interprétation finale de la biréfringence. On pouvait dès lors penser à étudier les roches sous le microscope, mais il fallut avancer sur trois fronts : concevoir des microscopes adaptés, comportant notamment une platine tournante, développer la théorie des interactions entre lumière polarisée et structure cristalline, et mettre au point des préparations permettant d’étudier les roches (les lames minces).

La première phase, qui va durer une trentaine d’années, est surtout britannique, avec trois noms :

1) Sir David Brewster (1781-1868), grand physicien écossais, perfectionne sans relâche les microscopes et établit les bases de l’optique minéralogique sur des fragments brisés de minéraux, identifiant notamment la position de leurs axes optiques et définissant minéraux uniaxes et biaxes. D’une extraordinaire dextérité manuelle, il mesura avec précision les indices de réfraction, non seulement des minéraux des roches, mais aussi des liquides contenus dans leurs inclusions.

Dès 1823, il identifia « deux fluides immiscibles, aux remarquables propriétés physiques », dans des cristaux de topaze. Il en mesura les indices quelques années plus tard [2] et trouva des valeurs de 1,33 et 1,19, identiques à la seconde décimale près aux chiffres actuels. Il faudra attendre une cinquantaine d’années pour savoir qu’il s’agissait d’eau et de CO2 liquides [3].

2) William Nicol (1768-1851), travaillant comme Brewster à Édimbourg, fit deux découvertes capitales. Tout d’abord, il conçut des prismes de calcite permettant d’obtenir une vibration polarisée dans une direction connue, pouvant correspondre aux plans de symétrie du microscope. Le titre de sa publication, parue en 1829 dans l’Edinburgh Philosophical Journal, est à lui seul un résumé de son travail : On a method of so far increasing the divergency of the two rays in calcareous spar, that only one image can be seen at a time. Les « nicols », comme on va vite les appeler, sont beaucoup plus efficaces que les lamelles de tourmaline proposées auparavant par le Français Jean-Baptiste Biot (1774-1862). Ils demeurent aujourd’hui le meilleur moyen d’obtenir une lumière blanche parfaitement polarisée, même si leur prix prohibitif les a fait remplacer depuis longtemps par des filtres polaroïd dans les instruments modernes. Ensuite, il réalise les premiers exemples de lames minces, fines lamelles de roche à bords parallèles, collées sur une lame de verre et protégées par un mince « couvre-objet ». Certes, Brewster et Hooke, avant lui, avaient étudié des fragments minéraux traversés sans déviation par des rayons lumineux perpendiculaires. Mais il ne s’agissait pas de préparations particulières, simplement de morceaux brisés au hasard d’un minéral facilement clivable. Perfectionnant une technique apprise d’un lapidaire d’Édimbourg, George Sanderson, William Nicol confectionne notamment des lames minces de bois fossile et de calcaire oolithique. Il ne les étudiera du reste pas lui-même, mais les donnera à son ami Henry Witham (1779-1844), qui publiera en 1831 la première reproduction d’une lame mince étonnamment semblable à celles que l’on utilise encore aujourd’hui.

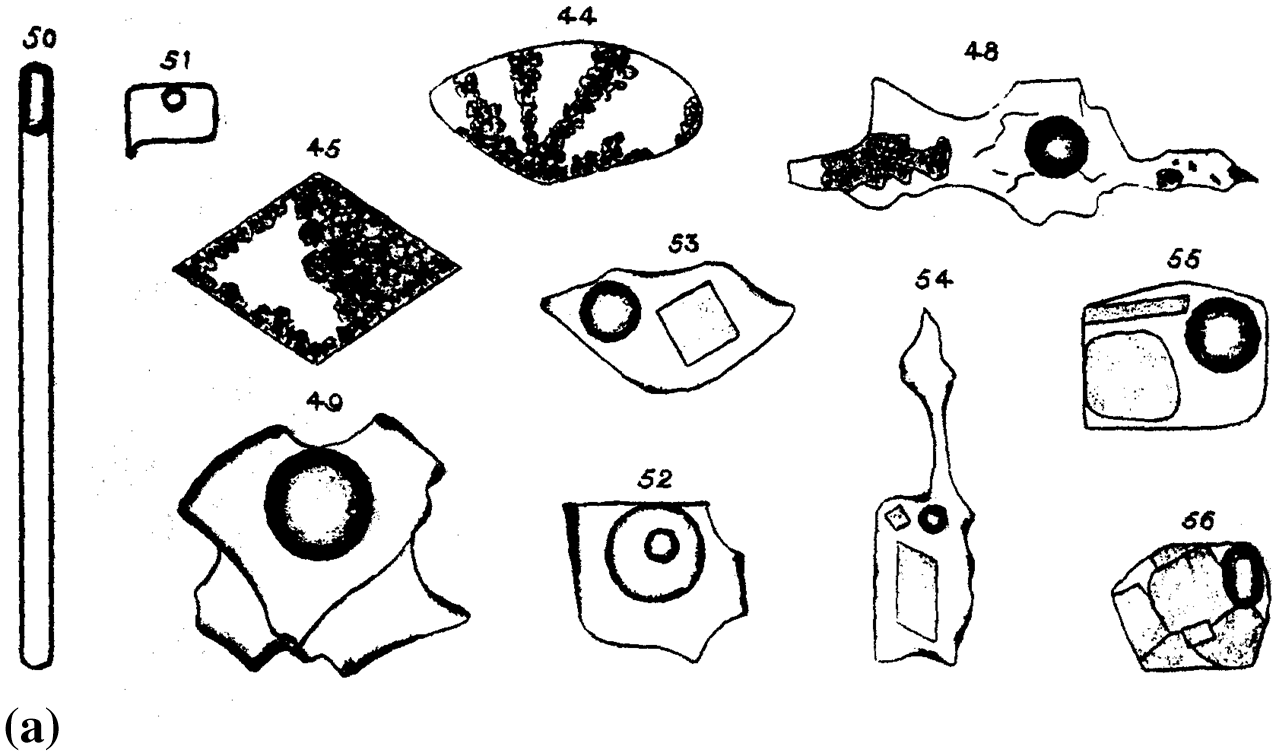

Microscope polarisant, lame mince, on entre alors dans l’ère de la pétrographie microscopique. C’est avant tout l’œuvre de l’Anglais Henri Clifton Sorby (1826-1908), qui publie en 1858 un article qui fera date [4] et que l’on considère en général comme le point de départ de la discipline (Fig. 1a).

Figure 1. Premières observations de lames minces au microscope. (a) Inclusions fluides et vitreuses par H. C. Sorby (1858)4 ; (b) Quartz rhyolitique par H. Vogelsang (1867)9.

D’un naturel perfectionniste, il chercha pendant près de vingt ans la manière de reproduire le mieux possible ses observations, finalement par un procédé lithographique. Entre temps, il avait étudié sous le microscope des sections de schistes, de métaux et de météorites, qui le font reconnaître, outre la pétrographie, comme le « père fondateur » de trois autres disciplines : géologie structurale, métallurgie, météorites.

C’est toutefois à la pétrographie endogène qu’il consacra l’essentiel de ses efforts, portant, dans la lignée des travaux de Brewster, une attention particulière aux inclusions fluides et vitreuses. Observations qui lui permirent de faire des découvertes remarquables (les fluides immiscibles de Brewster ou des saumures très riches en sel dans certains granites, restes de verre dans des roches plutoniques), mais qui n’eurent pas grand écho. Sorby était riche, ce qui lui permettait de travailler sur son yacht ou dans son laboratoire de Sheffield, en dehors de toute structure universitaire. Il accéda bien au poste honorifique de président de la London Geological Society, mais ne fut pas retenu comme professeur lorsque l’on créa un collège universitaire à Sheffield, ce qu’il nota avec amertume dans son journal. Il avait pourtant terminé son article de 1858 par un vibrant plaidoyer à l’attention de ses collègues : « What physiologist would think of ignoring all discoveries made with a microscope, because the objects are minute? What should become of astronomy… without telescope? […] et la fameuse dernière phrase : « and I argue that there is no necessary connexion between the size of an object and the value of a fact, and that, though the objects I have described are minute, the conclusions to be derived […] are great (texte légèrement condensé). Sur le continent, les autorités contemporaines ne furent guère impressionnées. Sorby y était considéré comme un amateur dilettante ; Horace Bénédict de Saussure (1740-1799), en particulier, s’était moqué cruellement de « ceux qui veulent étudier les montagnes au microscope » [5] Cela alors que lui-même se faisait porter pour atteindre les sommets, faisant refaire les estampes qui ne le montraient pas en position avantageuse, pendant que les « dilettantes anglais » les escaladaient par leurs propres moyens ! Le travail de Sorby ne sera redécouvert que dans les années 60 (1960 !) lors du renouveau des études sur les inclusions fluides. On réalisa alors qu’il aurait pu éviter des années de discussions stériles au moment de la controverse entre «

magmatistes » et « solidistes ».

Sorby n’eut pas de successeur direct en Angleterre. Il faut dire que la fabrication des lames minces, compliquée et très lente, n’était possible qu’en de rares endroits, à très peu d’exemplaires : à Sheffield, quelques dizaines de lames au total pour les trente années que Sorby a consacrées à leur étude. De grands progrès techniques vont venir d’Allemagne, notamment par A. Oschatz à Berlin [6]. Mais il s’agit alors de curiosités techniques, régulièrement exposées aux réunions de la Deutsche Geologische Gesellschaft (1851 à 1856) pour admirer les effets de couleurs, notamment en lumière polarisée. On n’a alors aucune idée de l’interprétation physique du phénomène.

Le déclic se produit en 1862, lors d’une rencontre fortuite entre Sorby et deux jeunes chercheurs de Bonn, Ferdinand Zirkel (1838-1912) et son beau-frère (il a épousé sa sœur) Hermann Vogelsang (1838-1874). Sorby, qui toute sa vie est resté célibataire, descendait en 1862, en compagnie de sa mère, la vallée du Rhin, à bord d’un bateau dans lequel Zirkel, qui venait juste de soutenir sa thèse, servait de guide. Ce dernier avait publié en 1859 un mémoire d’études sur les roches volcaniques de l’Eifel, qui comportait quelques observations microscopiques. Travail poursuivi en famille par Vogelsang qui, en 1864, répond à la « question annuelle » (prijsvraag) posée (en français !) par la Société hollandaise des sciences de Haarlem (Hollande) : « Dans la contrée montagneuse de la rive gauche du Rhin, connue sous le nom de l’Eifel, on remarque plusieurs montagnes côniques [sic]. La société désire voir décider par des recherches exactes faites sur les lieux mêmes, si l’on y trouve des traces de soulèvement des roches anciennes, ou bien si ces montagnes ne sont que des cônes d’éruptions ». Démolissant au passage la théorie des « cratères de soulèvement » de Leopold von Buch et Élie de Beaumont, Vogelsang répond de façon si satisfaisante qu’il remporte le prix (une médaille d’or) et, surtout, se voit immédiatement attribuer (il a alors 26 ans) le poste de professeur à la nouvelle École des mines de Delft, où il passera le reste de sa courte carrière [7].

Sur le navire, Zirkel et Vogelsang sympathisent avec Sorby, qui a apporté avec lui lames minces et microscope (!) et qui les convainc de l’intérêt de ses observations. La leçon ne sera pas perdue. Zirkel, devenu professeur à Bonn, Kiel puis finalement Leipzig, deviendra une personnalité de tout premier plan. En 1866, il publie le Lehrbuch der Petrographie (1 200 pages, en deux volumes), en 1870 un livre sur les basaltes, dédié à Sorby, comportant la description de 305 lames minces, et enfin, en 1873, un livre sur les propriétés microscopiques des minéraux et des roches (Die mikroskopische Beschaffenheit der Mineralen und Gesteine). Premier texte de minéralogie et pétrographie optique, ce livre comporte une approche déjà bien élaborée des principes de base du microscope polarisant, de la nature de la lumière polarisée et du mode de préparation des lames minces. De nombreuses sections pétrographiques sont décrites à longueur de pages, mais sans la moindre illustration. Cet ouvrage bien difficile à lire sera sa dernière œuvre pétrographique. Car, dès qu’il est nommé à Leipzig, il se consacre entièrement, en collaboration avec C. F. Naumann (dont il est le successeur), à la rédaction d’un monumental traité de minéralogie systématique, dont les multiples éditions se succèderont bien avant dans le XXe siècle [8].

Hermann Vogelsang suivra une carrière un peu parallèle à Delft, écrivant moins mais dessinant mieux. À partir de 1870, bien qu’il soit probablement assez satisfait de la défaite française – ayant été pendant quelques années soldat à Bonn, il n’a jamais fait mystère de ses sentiments anti-français – sa vie est assombrie par des problèmes personnels : maladie, mort de son jeune enfant, scandale minier. Il décède dans des conditions dramatiques en 1874, laissant à Delft une collection de plus d’un millier de lames minces, et deux livres, tous deux publiés à Bonn : le premier, Philosophie der Geologie, en 1867, le second, Die Kristalliten, paru après sa mort, en 1875, et publié par les soins de F. Zirkel [9].

Avec les planches de Brewster ou de Sorby, ces ouvrages constituent un sommet de la « pétrographie artistique ». On cherche moins à identifier les minéraux qu’à représenter les superbes images de forme et de couleur que livre le microscope polarisant (Fig. 1b). La reproduction lithographique des couleurs est particulièrement soignée, ce qui fait des rares publications de Vogelsang des ouvrages très recherchés des bibliophiles.

Le troisième nom de l’école allemande est, bien entendu, celui d'Harry Rosenbusch (1836-1914), de deux ans plus âgé que Zirkel et Vogelsang. Mais ayant, comme souvent en Allemagne, pris un peu plus de temps pour ses études – élève de Robert Bunsen, il défend sa thèse en 1869 –, il n’apparaîtra sur le devant de la scène qu’en 1873. Il est alors nommé professeur à l’université de Strasbourg, dans la ville phare que les Allemands développent en Alsace annexée. Il y fera ses célèbres travaux sur le métamorphisme du granite d’Andlau et surtout, inamovible professeur quelques années plus tard de la plus célèbre université allemande (Heidelberg), il rédigera les multiples éditions de sa Mikroskopische Physiographie der petrographisch witchtigen Mineralien, encore aujourd’hui l’ouvrage de référence de la pétrographie des roches magmatiques. La première édition paraît en 1873, la dernière (rédigée après sa mort par ses élèves E. A. Wulfing et O. Mugge) en 1927. On est passé entre temps d’un volume d’environ 500 pages à 5 tomes grand format, totalisant plus de 4 000 pages [10].

À partir de 1880 (environ), la renommée de Rosenbusch éclipse définitivement celle de Zirkel en tant que pétrographe. Tout en se prodiguant à distance les classiques éloges académiques, les deux hommes, directement concurrents pour la prééminence en Allemagne, ne s’aimaient guère. On peut penser que c’est la notoriété croissante de Rosenbusch qui a conduit Zirkel à se détacher progressivement de la pétrographie, pour se consacrer entièrement à la minéralogie systématique.

La guerre de 1870 marque un tournant qui, de façon paradoxale, correspond au retour de la pétrographie française sur le devant de la scène internationale. Minéralogie et pétrographie françaises avaient dominé le monde au temps de René-Just Haüy, mais, après la période napoléonienne, elles avaient marqué le pas en s’impliquant dans des discussions stériles avec (notamment) Eilhard Mitscherlich (1794-1863) au sujet de l’isomorphie. De multiples cours publics traduisent l’intérêt porté à la découverte du monde, la science de notre planète est au centre des préoccupations des chercheurs et des esprits cultivés, mais l’essentiel de l’attention se portait alors vers ce que l’on appellerait aujourd’hui la géologie structurale, avec Élie de Beaumont et son « réseau pentagonal » [11].

La géologie au XIXe

siècle

Pendant tout le xixe siècle, la découverte progressive des grands traits de notre planète a entraîné un intérêt marqué pour les sciences naturelles, atteignant le grand public qui se pressait aux cours publics des grands professeurs de l’époque. Extrait de l’Écho du Monde savant du 10 avril 1834 : « A Paris, cette année, les samedi et dimanche sont des jours essentiellement géologiques. Le samedi : à 9 heures du matin, M. Brongniart commence son cours de minéralogie géologique, au Muséum ; à 9 heures, M. Boué fait son cours particulier rue Guénégaud ; à 2 heures, M. Élie de Beaumont entre en chaire au Collège de France ; à 7 heures du soir, M. Boué fait son cours public à la Société de civilisation ; et à 8 heures, M. Rozet commence à l’Athénée ». Le dimanche était consacré aux excursions des « troupes armées de marteaux, de cannes et de sacs à cailloux ».

Cité (p. 590) par Geof Bowker, Les origines de l’uniformitarisme de Lyell : pour une nouvelle géologie, p. 575-602 in Michel Serres, Éléments d’histoire des sciences, In extenso Larousse-Bordas, 1997.

La situation change totalement à partir de 1873. Harry Rosenbusch, qui vient d’être nommé à Heidelberg et qui est alors au faîte de sa gloire dans l’Allemagne triomphante, a l’élégance d’inviter dans son laboratoire une « étoile montante » de la pétrographie française, Ferdinand Fouqué (1828-1904), qu’il met au courant du détail de ses travaux. Ancien élève de l’École normale, où il avait été conservateur des collections de 1851 à 1858, Fouqué, d’abord géologue stratigraphe, avait beaucoup travaillé pour le Service de la carte géologique, formellement dirigé par Élie de Beaumont à l’École des mines. Lors de levés en Corse et dans les îles grecques (Santorin), il s’était intéressé aux roches volcaniques et avait alors découvert le microscope. Rosenbusch, collaborant étroitement avec les constructeurs allemands, disposait du meilleur instrument de l’époque, réalisé avec l’aide d’un génie de l’optique, Ernst Karl Abbe (1840-1905). Il avait en particulier conçu une platine tournante, compliquée à réaliser sur le plan mécanique, mais indispensable pour mesurer les paramètres optiques en lumière polarisée. Fouqué reste près d’une année à Heidelberg et, tout en admirant le travail méticuleux de l’école de Rosenbusch, en revient avec deux certitudes :

- les constructeurs français (notamment parisiens) d’instruments scientifiques, renommés dans le monde entier, doivent être capables de construire des appareils aussi performants que les microscopes allemands ;

- la théorie de l’optique cristalline, telle qu’elle est proposée par l’école germanique, reste rudimentaire. À côté de Rosenbusch et Zirkel, le grand nom de l’époque était l’Autrichien Gustav Tschermak (1836-1927), mais tous étaient d’abord des praticiens, infatigables descripteurs de minéraux et de roches, beaucoup plus que théoriciens des interactions entre lumière polarisée et structure cristalline. Ils butent en particulier sur la détermination des feldspaths, notamment des plagioclases, qui forment une solution solide continue entre deux pôles extrêmes, l’albite et l’anorthite. On pressent que ces minéraux jouent un rôle essentiel dans les classifications pétrographiques, mais, ne pouvant les identifier de façon suffisamment précise, les pétrographes allemands préfèrent privilégier un autre critère, l’indice de coloration, c’est-à-dire l’abondance relative des minéraux colorés (micas, amphiboles, pyroxènes) par rapport à l’ensemble quartz-feldspaths.

Rapidement nommé professeur au Collège de France (1877, après le bref intermède de Charles Sainte-Claire Deville qui a succédé au long règne d’Élie de Beaumont) [12], Fouqué va alors inaugurer une période extraordinaire, l’âge d’or de la pétrographie française. En moins de vingt ans, la théorie de l’optique cristalline et son application au microscope polarisant vont prendre forme, pour atteindre un niveau de perfection qui ne variera plus : tous les ouvrages d’optique cristalline qui se succèdent pendant le XXe siècle ne sont que des résumés, de plus en plus simplifiés, de ce que l’on connaissait aux alentours de 1900. Les travaux sont réalisés dans trois centres géographiquement très proches, qui constituent alors le centre mondial de la recherche pétrographique : le Collège de France, le Muséum d’Histoire naturelle et l’École des mines, qui abritait aussi le Service de la carte géologique.

Au Muséum, le premier nom qui vient à l’esprit est celui d’Alfred-Louis-Olivier-Legrand des Cloizeaux (1817-1897), ancien élève d’Alexandre Brongniart et de Jean-Baptiste Biot au Collège de France. À l’École des mines, dont il suivait aussi quelques cours, Henri Hureau de Sénarmont (1808-1862) l’avait convaincu de s’intéresser à la minéralogie optique. Des Cloizeaux est d’abord un minéralogiste, qui ne porte qu’un intérêt marginal aux lames minces. Il travaille essentiellement sur des cristaux isolés, déterminant leurs caractères optiques : position des axes ou des indices, angles d’extinction, etc. Que ce soit pour la notion d’indicatrice, la définition des minéraux uniaxes ou biaxes, l’étude du phénomène de dispersion, ses résultats sont de première importance. Très minutieux, il a notamment réalisé des modèles cristallographiques très précis en liège (à partir de bouchons !), dans lesquels les éléments optiques sont matérialisés par des épingles. Il s’est intéressé à de nombreuses espèces minérales (plus d’une centaine au total), mais en particulier aux felsdspaths, dont il a pressenti l’importance en pétrographie systématique. C’est lui qui a défini la série des termes intermédiaires de la série des plagioclases (oligoclase-andésine-labrador-bytownite), qui devait jouer à cet égard un rôle très particulier. En 1862, il publie un Traité de minéralogie en deux volumes, comportant quelques spectaculaires illustrations en couleurs des figures d’interférence, très en avance sur les livres allemands de l’époque [13].

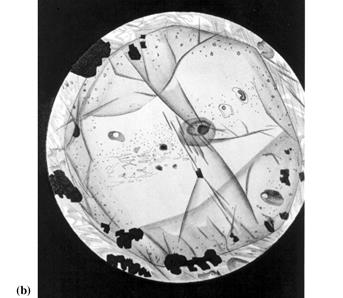

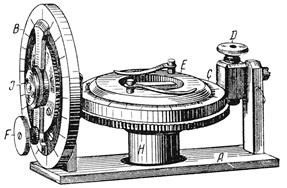

Figure 2. Instrument dérivé du polariscope de Nörremberg, utilisé par Ernest Mallard pour étudier les phénomènes de polarisation en lumière convergente (in Mallard, 1884)14. Un instrument comparable, adapté pour les études en lumière convergente, est exposé au musée de l’École des mines.

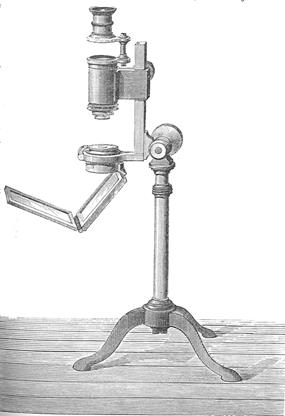

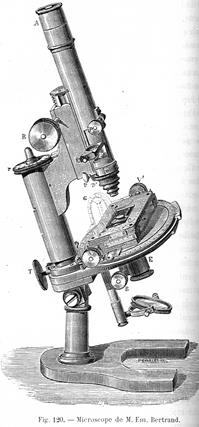

C’est après la guerre de 1870, au retour de Ferdinand Fouqué à Paris, que la théorie des phénomènes observables en lame mince va véritablement être élaborée, donnant à la pétrographie le statut d’une science presque exacte. Le microscope n’est plus un simple instrument d’observation, il devient un véritable outil d’analyse. Cette théorie, une des grandes avancées de la science au XIXe siècle, est développée en grande partie à l’École des mines par deux ingénieurs du Corps des mines qui y trouvent une occasion idéale d’appliquer des connaissances mathématiques acquises lors de leur passage à Polytechnique. Le théoricien est Ernest-François Mallard (1833-1894), qui rassemble tous ses travaux dans une célèbre Cristallographie géométrique et physique, dont les deux volumes paraissent en 1884 et 1885 [14]. On trouve dans ces ouvrages, d’un niveau élevé et d’une lecture ardue, toutes les équations qui vont faire pâlir des générations d’étudiants jusque dans les années 1960 : surfaces des vitesses, des indices ou des ondes, phénomènes d’interférence en lumière parallèle ou convergente, etc. Tous ceux qui, comme moi, ont été fascinés par la « transformation par polaire réciproque » retrouveront quelques souvenirs, ainsi que l’occasion d’y pratiquer une gymnastique trigonométrique que les calculettes et autres appareils électroniques ont fait bien oublier. Ces phénomènes sont étudiés à partir de polariscopes dérivés de l’appareil de Nörremberg, dont quelques rares exemplaires ont été préservés (Fig. 2). Évoluant en liaison étroite avec des opticiens, ces appareils permettent de concevoir les accessoires caractéristiques des microscopes modernes. Les deux principaux constructeurs parisiens de microscopes, Camille-Sébastien Nachet (1799-1881) et Emile Bertrand, sont ainsi en mesure de produire des appareils qui peuvent rivaliser avec les meilleurs microscopes allemands (Fig. 3). La personnalité d’Ernest Mallard a profondément marqué ceux qui l’ont approché à l’École des mines [15]. Son travail de cristallographe est d’autant plus remarquable qu’il s’agissait d’une sorte de reconversion, puisqu’il a surtout fait des travaux de terrain au début de sa carrière : dans le Morvan, lorsqu’il était à l’École des mines de Saint-Étienne, et dans la Creuse, où il a levé la carte géologique départementale, restée inédite [16].

Auguste Michel-Lévy (1844-1911), de dix ans plus jeune et élève de Mallard, est lui aussi ingénieur au Corps des mines. Affecté à l’administration départementale à sa sortie de l’École, il en gravit tous les échelons, pour devenir inspecteur général des mines et directeur du Service de la carte géologique. Ses fonctions l’amènent donc à étudier de nombreuses régions, avec une prédilection marquée pour les socles cristallins. Il s’intéresse en particulier aux porphyres, roches magmatiques renfermant des cristaux relativement grands, souvent automorphes, au sein d’une pâte microcristalline. C’est donc avant tout un praticien, qui adapte les données théoriques de Mallard à l’étude des lames minces. Plus qu’avec son ancien professeur, il travaille en collaboration étroite avec Ferdinand Fouqué, à qui, du reste, il succèdera dans la chaire de géologie du Collège de France. Dans les laboratoires de l’École des mines, développés par le directeur de l’époque, Gabriel-Auguste Daubrée (1814-1896), les deux hommes procèdent aux premiers essais de reconstitution expérimentale des laves, faisant fondre un basalte et étudiant sa cristallisation dans des conditions contrôlées. Ils procèdent aussi à des synthèses minéralogiques, notamment de feldspaths, qui leur permettent de compléter les résultats de Des Cloizeaux sur des cristaux de composition parfaitement déterminée. Le résultat sera en 1879 un livre magistral (Minéralogie micrographique : Roches éruptives françaises), premier exposé complet des principes d’études des lames minces au microscope polarisant [17]. On y trouve notamment la première ébauche d’une charte reliant l’épaisseur de la lame mince à la teinte de polarisation, bientôt universellement connue sous le nom de « charte de Michel-Lévy ».

Figure 3. Dans la Cristallographie d’Ernest Mallard (1884), les microscopes élaborés en collaboration avec les chercheurs de l’École des mines. À gauche, microscope Nachet, à droite, microscope Bertrand14.

À partir de 1885, l’équipe est complétée par un nouveau venu, Alfred Lacroix (1863-1948). Ayant d’abord étudié la pharmacie, ce dernier vient travailler au laboratoire de Fouqué, au Collège de France, qui lui propose un sujet de thèse. Le fait que le professeur ait une fille séduisante n’a sans doute pas été étranger à l’abandon de ses études pharmaceutiques, puisque Mademoiselle Fouqué deviendra Madame Lacroix. Certains commentaires venus d’Outre-Manche insinuent perfidement que Ferdinand Fouqué n’aurait autorisé le mariage que si Alfred Lacroix venait faire une thèse chez lui, alors que la vérité oblige à dire qu’il n’a donné son autorisation qu’après que la thèse a été terminée et que le jeune docteur ait trouvé une position stable au Muséum. Toujours est-il que ce fut un très long et très heureux mariage. Madame Lacroix fut toujours une fidèle collaboratrice de son mari, l’aidant en particulier à faire les premiers instantanés photographiques de l’histoire lors de l’éruption de la Montagne Pelée, en 1902.

Travailleur infatigable, Alfred Lacroix devient vite une personnalité de premier plan. Il publie en 1888 avec Michel-Lévy les Minéraux des Roches, ancêtre de tous les livres qui vont se multiplier au cours du XXe siècle [18]. L’année 1893 correspond à deux découvertes qui complètent l’arsenal des techniques pétrographiques : à Vienne (Autriche), Ferdinand Becke invente une méthode très facile à mettre en œuvre, permettant par modification de la mise au point du microscope de comparer les indices de réfraction de deux minéraux en contact. Connu sous le nom de « liseré de Becke », ce procédé, encore utilisé aujourd’hui, permet, par comparaison avec des liquides d’indice connu, de déterminer les indices de réfraction des minéraux avec une précision de l’ordre du 1/1 000. On peut, en particulier, l’appliquer à la détermination de minéraux en grains – donc n’ayant subi aucune préparation particulière – dont l’indice varie régulièrement en fonction de la composition. C’est en particulier le cas de certains minéraux isotropes, comme les grenats, qui peuvent ainsi être déterminés de façon très précise. En revanche, la technique est difficilement applicable aux minéraux biréfringents, dont l’indice varie en fonction de l’orientation cristallographique.

C’est d’abord à ces minéraux, notamment aux feldspaths, que s’appliquent les méthodes développées par Auguste Michel-Lévy. Mais il reste un problème essentiel : dans une lame mince, les sections cristallines sont d’orientation quelconque, alors que les éléments caractéristiques, par exemple la biréfringence, sont définis en fonction d’un ellipsoïde tridimensionnel, parfaitement défini par rapport à trois directions de l’espace. Il est donc essentiel de bien repérer l’orientation des sections planes par rapport à cet ellipsoïde, puis de procéder de façon statistique, afin de mesurer les valeurs maximales caractéristiques des indices principaux.

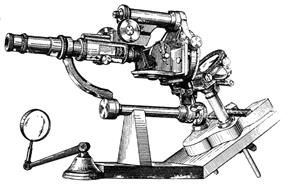

En 1883, Evgraf Stepanovitch Fedorov (1853-1919), qui venait de mettre au point un goniomètre à réflexion particulièrement ingénieux, s’affranchit de cette sujétion en concevant une platine théodolite, permettant d’orienter les lames minces dans l’espace et donc de retrouver immédiatement les éléments cristallographiques principaux [19] (Fig. 4). Comme Michel-Lévy, Fedorov était ingénieur des mines, diplômé de l’École des mines de Saint-Petersbourg, comparable à bien des égards à l’établissement parisien. Mais, moins heureux que son collègue, il ne put obtenir la position qu’il convoitait à l’Académie de Saint-Pétersbourg et fut envoyé dans une petite ville minière de l’Oural (Bogoslovsk, aujourd’hui Krasnotur’insk). Il s’attacha surtout à prospecter des indices cuprifères liés à des intrusions basiques. Pour la première fois de l’histoire, il utilisa le microscope comme guide de prospection, concevant à cette occasion la platine qui le rendit vite célèbre.

Figure 4. Les instruments originaux construits par E. Fedorov. À gauche, platine théodolite ; à droite, goniomètre à réflexion19.

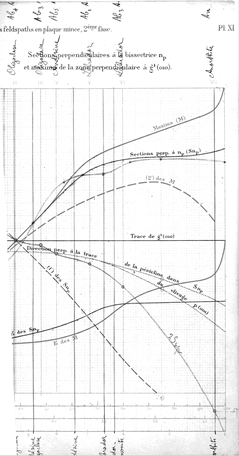

La découverte de Fedorov amène Auguste Michel-Lévy à reprendre ses travaux antérieurs et à publier, en 1894 et 1904, son « opus maximus » : deux fascicules, reliés en un seul volume « sur la détermination des feldspaths dans les plaques minces de roches » [20]. L’importance de ce travail, qui marque le terme de plus de vingt années de recherche, est capitale. Auguste Michel-Lévy constate que les données obtenues par le microscope « normal » ne sont pas fondamentalement modifiées par la platine théodolite, à condition de repérer soigneusement les sections favorables par des critères simples : pour les plagioclases, les positions dites « d’égal éclairement et d’éclairement commun ». On a alors des sections en zone sur des plans cristallographiques identifiés (p (001) et g1 (010)), avec des angles d’extinction variant régulièrement avec la composition (Fig. 5). La platine théodolite, très compliquée à utiliser, est certes très utile pour déterminer les abaques théoriques ou, plus tard, pour procéder à une foule d’observations microstructurales. Mais les mesures sont longues et difficiles, et on ne peut guère étudier que quelques cristaux à la fois. Dans la pratique courante, le microscope normal permet de couvrir une surface beaucoup plus grande et, sur une seule lame mince, de mesurer les angles d’extinction de dizaines, voire de centaines de cristaux. Par analyse statistique, on peut ainsi mesurer la composition des minéraux variables, par exemple les plagioclases, à quelques pour cent près.

Dans les mains d’un observateur bien entraîné, le microscope pétrographique est devenu une véritable instrument d’analyse.

Les conséquences sur les classifications pétrographiques seront importantes, mettant le point final aux controverses qui, pendant toute la fin du XIXe siècle, ont opposé Français et Allemands. Ces derniers ne pensaient pas que l’on pouvait différencier la série continue des plagioclases ; ils privilégiaient donc l’indice de coloration comme critère de classification. Les roches dites « acides » (granites, syénites, etc.) ont un « indice de coloration » (pourcentage des minéraux colorés) inférieur à 50 %, alors que cet indice est supérieur à 50 % chez les roches « basiques » (diorites, gabbros, etc.) qui sont généralement sombres. À côté des feldspaths alcalins (orthose-albite), les roches acides ne contiennent que les plagioclases du début de la série (albite à andésine). Les roches basiques, au contraire, ne contiennent que les plagioclases riches en calcium (labrador-anorthite). Les Français, au contraire, ne considéraient que les plagioclases et séparaient la série continue albite-anorthite en termes intermédiaires (oligoclase-andésine-labrador-bytownite).

-

Figure 5. Dans la « Détermination des plagioclases… » de A. Michel-Lévy20, deux exemples d’abaques, choisies parmi plusieurs dizaines.

À gauche, position des axes optiques et angles d’extinction par rapport à g1 (010) pour l’anorthite (détail) ; à droite, sections perpendiculaires à np et maxima d’extinction de la zone de symétrie perpendiculaire à g1(010) (détail, exemplaire complété de la main de l’auteur).

Le mémoire d’Auguste Michel-Lévy consacre la victoire définitive de l’école française qui, dès lors va être suivie par toutes les classifications internationales (y compris la plus récente, recommandée par l’International Union of Geological Sciences).

Dés le début du XXe siècle, la théorie du microscope polarisant est donc parfaitement connue, ainsi que les caractéristiques essentielles des instruments : un microscope actuel diffère des instruments anciens par l’importance du champ de vision, pas tellement par la qualité des images en son centre. Alfred Lacroix qui, toute sa vie, est resté fidèle au microscope Nachet de ses débuts, réalisé avant 1900, l’utiliserait encore probablement aujourd’hui s’il pouvait le faire. On peut donc passer à la systématisation, ce que vont faire Rosenbusch, Lacroix et leurs élèves pendant toute la première moitié du XXe siècle. Les traités suivent, que ce soit les indispensables ouvrages compilant les données optiques des minéraux des roches ou les traités de pétrographie proprement dits. En France, les ouvrages de la dynastie des de Lapparent étaient bien connus. D’abord le Précis de Minéralogie du père, Albert Cochon de Lapparent (1839-1908), grand nom par ailleurs en géologie et géographie physique, puis les Leçons de Pétrographie du fils, Jacques de Lapparent (1883-1948), parues en 1923 à Strasbourg [21].

Mais les anciennes querelles franco-allemandes étaient bien oubliées, et l’ouvrage le plus populaire en France à partir des années trente restait bien la traduction française par Léon Bertrand de la Science des Roches de Ferdinand Rinne, professeur à l’université de Leipzig1 – le successeur de Zirkel, en quelque sorte –, dont les multiples éditions allemandes et françaises se poursuivirent jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale

Au lendemain de la tourmente, tout change. Certes, ici comme ailleurs, la nouvelle « tectonique des plaques » apporte un nouveau cadre interprétatif, mais son impact, qui est loin d’être terminé, sera plus lent en pétrographie que dans les autres disciplines des sciences de la Terre. La véritable révolution qui, affaire de mode, fait passer la « pétrographie » à la « pétrologie », est d’abord méthodologique : importance des données expérimentales, domaine dans lequel la France, qui avait pourtant lancé le mouvement dans la seconde moitié du XIXe siècle avec Gabriel Auguste Daubrée (1814-1896) à l’École des mines, avait pris un singulier retard, et mise au point de nouveaux instruments d’analyse, en premier lieu la microsonde électronique de Raimond Castaing (1921-1998).

L’invention de cet instrument, chef de file de toute une série (ionique, Raman, etc.), vaut d’être contée. Depuis le début du XXe siècle, on connaissait les rayons X, ainsi que leurs possibilités exceptionnelles pour déterminer à l’échelle atomique les structures et compositions chimiques des cristaux. Bombardées par un faisceau de particules, les surfaces minérales émettent ainsi des radiations secondaires qui, convenablement analysées, indiquent la nature des atomes au point d’impact. On connaissait aussi les microscopes électroniques, qui permettent d’atteindre des grossissements bien supérieurs à ceux des microscopes optiques, mais personne n’avait eu l’idée de coupler les deux phénomènes. C’est ce que la grand radiocristallographe André Guinier (1911-2000) proposa comme sujet de thèse à un jeune chercheur de l’ONERA (Office national d’Études et de Recherches aéronautiques), lui fournissant les cristaux organiques permettant d’analyser les radiations secondaires. On dit que Raimond Castaing trouva l’idée tellement évidente qu’il refusa d’abord de s’y atteler, pensant que le travail avait bien dû être fait quelque part, et que l’absence de résultat publié prouvait que « çà ne marchait pas ». André Guinier insiste, et les deux petits microscopes électroniques dont Raimond Castaing disposait à l’ONERA sont transformés en premières microsondes, avec des résultats étonnamment précis et spectaculaires [22]. Produites ensuite à des milliers d’exemplaires, explosant dans les nanosciences, les microsondes ont complètement transformé la pétrographie. Prolongement direct du microscope optique, auxquelles elles sont maintenant couplées, les microsondes donnent immédiatement la composition chimique, rendant obsolètes les techniques sophistiquées imaginées par Auguste

Michel-Lévy. On quitte l’histoire, pour rentrer dans le présent.

Faut-il en déduire qu’il ne vaut plus la peine de les connaître, ni de consacrer de longues heures à maîtriser ce subtil instrument qu’est le microscope ? Beaucoup d’universités ont déjà répondu, en réduisant comme peau de chagrin sa part dans les programmes : des séances hebdomadaires régulières, souvent pendant plusieurs années, dans les années 1960, quelques démonstrations ou images d’ordinateurs actuellement. Les ouvrages bourrés d’équations et de tableaux ont fait place à quelques livres d’images, le plus souvent sans le moindre commentaire. Les générations de pétrographes expérimentés, qui ont souvent assuré les enseignements de base pendant que les tenants des nouvelles modes pensaient à leur carrière, disparaissent sans être remplacés, et avec eux un savoir irremplaçable. Des milliers d’anciennes lames minces, souvent de grand intérêt historique, dorment dans des tiroirs ou, pire encore, disparaissent au hasard des déménagements ou changements d’affectation. Il est facile d’en constater les dégâts, les effets pervers d’une apparente facilité. Une microsonde est un appareil compliqué et coûteux, qui ne peut être mis entre toutes les mains. Impossible de l’utiliser pour former un étudiant, d’autant que les appareils les plus modernes, entièrement automatisés et « fermés », ne donnent aucune information directe sur le processus analytique. L’avalanche des résultats, la complexité de leur traitement tend à réduire le temps consacré à l’observation préliminaire et au « dégrossissage » des identifications, opérations pourtant absolument essentielles. Utiliser comme j’ai vu le faire une microsonde pour identifier le quartz tient du gâchis. Le pétrologue d’aujourd’hui, qui est devenu géochimiste, risque un réveil difficile, s’il n’est pas resté un tant soit peu pétrographe.