Très florissantes sous les Gaulois, nos mines métalliques avaient été délaissées depuis l'époque romaine, reprises avec quelque activité au XIVe et au XVe siècle, puis abandonnées encore pour les fabuleuses richesses de l'Amérique. Mais, vers la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, il semble que, désappointés par l'épuisement des métaux précieux, les mineurs se soient tournés vers des produits plus communs, mais aussi plus abondants : la houille et le fer. Dès le milieu du XVIIIe siècle, Anzin est en pleine production, de nombreuses mines métalliques, comme Poullaouën, sont activement exploitées; on s'attaque de tous côtés aux minières de fer, et au moment où va être fondée l'Ecole des Mines, le bassin de Briey, pour ne citer qu'un exemple [Mémoire sur la conversion des fers lorrains en acier, par M. Nicolas, professeur royal de chymie en l'Université de Nancy (1783, Bibl. de l'Ecole des Mines) ], ne compte pas moins de dix mines de fer avec forges en pleine prospérité!

Inquiet de voir ces nouvelles exploitations se développer à l'aventure au risque de gaspiller leurs gîtes, l'intendant des Finances Trudaine, cet administrateur avisé qui avait fait retirer aux propriétaires du sol le droit d'exploiter les mines de houille dans leurs fonds, eut la pensée d'organiser un service de surveillance des exploitations minières. Comme les éléments n'en existaient nulle part en France, il fallait former de toutes pièces un personnel apte à remplir cet emploi. Ne croyant pas encore le moment venu de fonder une véritable Ecole des Mines, à l'exemple de celles qui existaient depuis longtemps en Allemagne, Trudaine, conseillé, semble-t-il, par Hellot, essayeur en Chef de la Monnaie à Paris, se contenta d'utiliser l'Ecole des Ponts et Chaussées qu'il venait de créer en 1747, et offrit aux directeurs de mines l'entrée de cette nouvelle école pour les jeunes gens qu'ils croiraient devoir recommander.

Dans le plan de Trudaine, l'instruction technique des futurs ingénieurs des Mines, admis à l'Ecole des Ponts et Chaussées, devait être complétée par un cours spécial de chimie et par des voyages dans les meilleurs établissements miniers et métallurgiques, en France et à l'étranger. C'est ainsi que furent formés les deux premiers Inspecteurs des Mines de France, que l'on peut considérer comme l'avant-garde de notre « Corps des Mines » : Jars, l'auteur des célèbres Voyages métallurgiques, que nos élèves peuvent encore prendre comme modèles de leurs journaux de voyage, et Guillot-Duhamel père, qui après avoir dirigé des forges dans le Limousin, pour le compte du duc de Broglie, devait être le premier professeur d'exploitation et de métallurgie de notre Ecole. Ce n'est donc pas d'hier que les Ecoles des Ponts et Chaussées et des Mines sont des « écoles soeurs », comme nous aimons à les appeler; elles ont eu le même berceau, et sont bien du même sang!

Le modeste recrutement des inspecteurs des Mines envisagé par Trudaine pouvait suffire à l'aurore de l'ingérence, encore discrète, de l'Etat dans les entreprises industrielles; mais il parut bientôt ne plus répondre au développement croissant des exploitations minières.

Elargissant les visées de son prédécesseur Hellot, le chimiste et minéralogiste Balthasard-Georges Sage, né à Paris le 7 mai 1740, commissaire aux essais à la Monnaie, rêve de fonder à la Monnaie même une école des Mines, distincte de celle des Ponts et Chaussées, d'en être le directeur, en même temps que le professeur principal et d'y installer ses riches collections de minéraux. Loué par les uns, combattu par les autres, le projet de Sage reçoit un commencement d'exécution par la création à l'Hôtel des Monnaies, suivant lettre patente du 11 juin 1778, d'une école publique et gratuite de minéralogie et de métallurgie « docimastique », pour permettre aux entrepreneurs des mines de France « de n'être plus réduits à recourir à des étrangers pour les mettre à la tête de leurs exploitations ».

Il peut nous paraître singulier que le premier projet d'une école des Mines en France n'ait prévu pour la constituer qu'une chaire unique avec un chimiste comme titulaire, et que les protagonistes de ce projet aient été deux chimistes de la Monnaie. On se l'explique mieux si l'on considère l'état des connaissances acquises à cette époque dans l'élaboration des minerais et la production des métaux utilisables. Ces connaissances n'étaient pas encore sorties d'un empirisme très lointain, et les idées les plus bizarres régnaient alors sur l'origine des qualités ou des défauts de chaque métal, notamment du fer et de l'acier : c'est ainsi que le promoteur de notre école, Sage, attribuait la fragilité des fers aigres à une certaine proportion de zinc, et considérait au contraire le phosphore, qui était le vrai coupable, comme un élément indispensable à la qualité des bons aciers. De pareilles erreurs tenaient à ce qu'on ignorait presque tout de la composition exacte des minerais, en dehors du métal qu'on en retirait, et c'est par chance que telles régions fournissaient de bons aciers, tandis que d'autres semblaient vouées à la production de métal médiocre.

Toutefois, mineurs et métallurgistes commençaient à soupçonner que la composition chimique devait être un facteur essentiel des propriétés physiques des métaux, et c'est ainsi que le chimiste suédois Bergmann, dans un opuscule sur la cause de la fragilité du fer froid publié en 1781, mettait pour la première fois les qualités respectives du fer, de l'acier et de la fonte en parallèle avec les teneurs du métal en carbone, silicium et manganèse. On comprend donc que la principale préoccupation de nos fondateurs ait été l'analyse chimique et son application à la métallurgie. D'autre part, l'analyse minérale, réduite encore aux procédés de voie sèche des métallurgistes, n'était guère pratiquée à ce moment que par les minéralogistes et les essayeurs : on comprend ainsi que ce soient des essayeurs de la Monnaie qui aient eu, les premiers en France, l'idée de créer une école des Mines, et d'en faire préluder l'enseignement par la « docimasie », ou chimie analytique.

Ce ne fut pas sans peine que Sage obtint des pouvoirs publics d'être le titulaire de la nouvelle chaire de « minéralogie et métallurgie docimastique » et de la faire installer dans l'Hôtel de la Monnaie. Monnet, l'un des premiers inspecteurs des Mines, chimiste rival de Sage, avait mis en jeu toutes les influences dont il disposait pour faire créer à son profit cette chaire à Paris, au Jardin du Roi.

Le maître des requêtes Valdec de Lessart, suggestionné sans doute par Sage, persuada à Necker que cette chaire devait être instituée avant tout pour les besoins de la Monnaie elle-même; le Conseil du Roi, admettant à son tour que cette chaire était tout indiquée pour fonctionner à la Monnaie, vu les rapports étroits entre les monnaies et les minéraux, en décida l'installation dans l'Hôtel des Monnaies; et c'est ainsi que Sage en fut nommé titulaire.

La fonction nouvelle d' « Intendant général des Mines », instituée par le ministre des Finances Joly de Fleury, vient donner bientôt un relief plus accentué aux plans de Sage. Son projet tout entier est enfin réalisé par un arrêt du Conseil du Roi du 19 mars 1783, établissant à l'Hôtel des Monnaies, à Paris, une « Ecole des Mines, à l'instar de celle qui a été établie avec tant de succès sous le règne du feu roi pour les Ponts et Chaussées », et stipulant que les inspecteurs et sous-inspecteurs du roi pour les Mines ne pourront être pris désormais que parmi les élèves ayant conquis dans la nouvelle école le brevet de sous-ingénieur. A ce moment, le Corps des Mines était déjà constitué, mais à l'état embryonnaire, car il ne comprenait encore que douze titulaires : 4 inspecteurs, 2 sous-inspecteurs et 6 ingénieurs. Il était si peu en rapport avec l'importance des mines en exploitation sur tout le territoire du royaume, qu'on le renforçait même par des éléments étrangers, comme l'avait fait observer tristement l'arrêt du 11 juin 1778, et c'est ainsi qu'un ingénieur allemand, Schreiber, ancien élève de l'Ecole de Freiberg, appelé en 1777 par le comte de Provence pour exploiter la mine d'or et d'argent d'Allemont, en Dauphiné, que le roi, son frère, venait de lui concéder, fut nommé, en 1784, « inspecteur honoraire des mines ». L'école de Sage allait permettre de doubler en peu de temps l'effectif du corps royal des mines.

On a beaucoup discuté la valeur scientifique de Sage, notre fondateur; il faut bien reconnaître que la lecture de ses traités n'inspire qu'une médiocre estime pour le savant, bien que l'Académie des Sciences lui ait ouvert ses portes alors qu'il n'avait que trente ans. Mais si cet adepte attardé du phlogistique a eu le grave tort de combattre les théories nouvelles de Lavoisier et d'Haüy, on ne peut certes lui refuser le mérite d'avoir été un administrateur remarquable : le fonctionnement de « son école » (comme il appelait volontiers l'Ecole de la Monnaie), apparaît, en effet, singulièrement jeune, moins différent du nôtre, sous certains rapports, que celui de certaines périodes intermédiaires. Voici, en effet, quels étaient le régime de l'Ecole Royale des Mines de la Monnaie et le plan des études au moment de sa fondation. Il y avait - comme aujourd'hui - deux sortes de cours : des cours publics et ceux qui étaient destinés aux élèves seulement. Les élèves, pour être admis, devaient subir des examens d'entrée, conformément aux prescriptions de l'arrêt du Conseil du 19 mars 1783. La durée de l'instruction devait être de trois ans, avec période scolaire de six mois, du 1er novembre au 1er juin; chaque année, les élèves devaient passer deux examens partiels, l'un sur la théorie, l'autre sur la pratique, et à la fin du mois de mai, un examen général. Pendant les vacances, les élèves qui s'étaient distingués par leur application et leur intelligence étaient envoyés dans les principales exploitations pour s'instruire de tous les objets relatifs à la pratique des travaux. Les concessionnaires de mines étaient chargés de l'entretien des élèves envoyés chez eux, « à raison de 60 livres par mois », et ils devaient donner des certificats sur leur conduite et leur travail. Les stages actuels des élèves, entre les périodes de cours, dans des établissements miniers ou métallurgiques, rappellent de fort près cette lointaine origine.

Les cours de l'Ecole de la Monnaie étaient organisés comme il suit : deux professeurs principaux, Sage et son collègue de l'Académie des Sciences, Guillot-Duhamel, faisaient chacun trois leçons par semaine, de trois heures chacune. Sage professait la minéralogie et la chimie docimastique (ou métallurgie), Guillot-Duhamel le cours d'exploitation des mines et géométrie souterraine, et celui des machines et appareils utilisés dans les mines. Des cours de mathématiques et de physique étaient faits aux débutants; un ingénieur des mines enseignait le dessin et le tracé des plans; un professeur de langues étrangères donnait des leçons d'allemand et d'anglais. Enfin les élèves étaient exercés aux opérations de la chimie analytique dans un laboratoire créé pour eux.

Le nombre des élèves admis chaque année devait être de 12.

Il faut reconnaître que, pour un premier essai, cette organisation avait une fort belle tenue, puisque après plus d'un siècle de retouches, d'additions, de suppressions, parfois même de bouleversements, elle survit encore tout entière dans celle d'aujourd'hui. (texte rédigé en 1931)

Les cours étaient professés dans la grande salle du premier étage de l'Hôtel des Monnaies (L'Hôtel des Monnaies, par Fernand Mazerolle, archiviste à la Monnaie ,Laurens, édit., 1907), où est installé le musée actuel, et qui n'a pas été modifiée depuis sa création; elle avait été créée, en 1772, comme salon d'assemblée, et magnifiquement décorée pour recevoir « tous les princes et seigneurs étrangers venant visiter la capitale » (Journal de Paris du 2 avril 1772). Sage avait transporté dans cette salle les remarquables collections de minéralogie qu'il avait mis vingt-cinq ans à former. Le roi, sur la proposition du successeur de Joly de Fleury, d'Ormesson, qui estimait avec l'intendant général des mines de la Boullaye qu'une collection de ce genre était indispensable pour les travaux de la nouvelle école, la fit acheter à son possesseur moyennant une rente viagère de 5.000 livres. Sage a donné le catalogue de sa collection dans sa Description méthodique du cabinet de l'Ecole royale des Mines, publié en 1784, et conservé dans la Bibliothèque de l'Ecole des Mines. Nous y avons relevé 3.549 échantillons.

Le contrôleur des Finances Calonne, qui s'intéressait particulièrement à la création de la nouvelle école, en raison des progrès qu'elle pouvait susciter dans les entreprises métallurgiques, voulut que le cabinet minéralogique de Sage acheté par le roi, et comprenant des minéraux du monde entier, fût complété dans l'Hôtel des Monnaies par une collection rassemblant toutes les productions minérales du royaume et les distribuant « par ordre de département », de façon à offrir le « tableau minéralogique » de la France. Un tel aménagement (qui est évidemment l'origine de notre collection minéralogique départementale actuelle) exigeait des dépenses considérables, et voici comment on parvint à donner à ces collections une installation répondant au but envisagé.

Il existait en 1784 dans le garde-meuble de la couronne une énorme quantité de tentures hors d'usage, qui contenaient beaucoup de fils d'or et d'argent. C'étaient sans doute d'admirables tapisseries du XVe siècle, très peu appréciées au XVIIIe, qui n'avait d'admiration que pour les tapisseries des manufactures des Gobelins et de Beauvais. Il en avait été offert 60.000 livres par des brocanteurs. Sage en ayant signalé la valeur bien supérieure à cette offre par l'or et l'argent que contenaient ces tapisseries - l'essayeur de la Monnaie s'y connaissait, sinon en valeur artistique, du moins pour les métaux précieux - proposa de les incinérer (quel vandalisme inconscient!) pour en retirer l'or et l'argent.

Cette opération criminelle produisit 440.000 livres, sur lesquelles le Roi en préleva 110.000 qui furent affectées à la décoration de la salle de cours de la nouvelle Ecole des Mines et à l'aménagement des collections. Le seul détail qui soit à l'honneur de Sage, c'est qu'il abandonna pour cet aménagement la part des 110.000 livres (40.000) que le Roi lui avait offerte comme gratification personnelle.

Une gravure du temps, dessinée par Née, représente un cours public - sans doute celui de Sage - dans cette belle salle de la Monnaie. On peut la voir aujourd'hui, exposée dans un cabinet attenant à cette salle, du côté de la Seine. Nos premiers « antiques », en habit à la française et en culotte courte - tenue différente, (ô combien !) de celles qu'ont souvent aujourd'hui nos jeunes camarades - boivent les paroles de leur maître, tandis que quelques auditeurs, arrivés en retard, sont obligés de s'en aller, toutes les places étant déjà occupées dans l'amphithéâtre elliptique, formé par la juxtaposition des magnifiques vitrines contenant les collections de Sage. Ce document est particulièrement précieux pour nous, puisqu'il nous donne l'image fidèle des premiers cours de notre Ecole, et qu'en voyant la salle encore intacte où ils se professaient, nous pouvons nous en représenter aisément l'atmosphère et l'activité.

Bien que l'Ecole des Mines ait quitté en 1794 les bâtiments de la Monnaie, les collections minéralogiques qui y avaient été installées sous l'ancien régime y restèrent jusqu'à la mort de Sage (9 sept. 1824) qui avait continué à y professer la Chimie docimastique. A cette époque, on estima avec raison qu'un cabinet mineralogique aussi important n'était guère à sa place dans un établissement monétaire, et les collections furent partagées entre l'Ecole des Mines, pour laquelle elles avaient été constituées, et le Muséum d'histoire naturelle. On donna malheureusement un droit de préemption au Muséum qui écréma la collection en prélevant 466 échantillons; l'Ecole des Mines reçut le reste, soit environ 3.000 objets.

Les seuls vestiges certains qui nous restent de l'Ecole des Mines de l'Hôtel des Monnaies sont la balance d'essayeur de Sage et son buste, pieusement recueillis dans l'appartement du Directeur actuel de l'Ecole. Le buste de Sage en bronze, exécuté par le sculpteur Ricourt, en 1786, était posé sur un cippe, en imitation de marbre vert, placé dans l'escalier menant à la salle de cours de l'Hôtel des Monnaies. C'étaient les élèves de l'Ecole royale des Mines qui avaient fait faire ce buste au-dessous duquel on lisait cette épigraphe :

Discipulorum pignus amoris

La balance d'essayeur, à socle en bois de rosé, signée par le constructeur Mégnié en 1781, est un spécimen très rare des appareils de physique qu'exécutaient avec tant de perfection les artistes du XVIIIe siècle. Elle devait être exposée dans l'une des vitrines existant encore dans la grande salle du musée de l'Hôtel des Monnaies. La description que donne Sage de sa balance d'essayeur dans son catalogue, ne laisse aucun doute sur l'attribution de cet appareil au fondateur de notre Ecole.

Bientôt, en effet, l'Ecole des Mines allait être reconstituée sous l'impulsion réorganisatrice de la Convention. On était au début de 1794. Le Comité de Salut public, investi par la Convention des pouvoirs les plus étendus, venait de remplacer les différents ministères par douze commissions dépendant étroitement du Comité, et qui préparaient avec une ardeur invraisemblable les mesures destinées à remplacer toutes les institutions du pouvoir déchu : suivant la forte expression de Thiers, « on administrait, on combattait, on égorgeait avec un ensemble effrayant ».

C'est aux jours les plus sombres de la « Grande Terreur » que l'Ecole des Mines a été recréée, et l'on est stupéfait du travail méticuleux et réfléchi auquel se sont livrés les auteurs de sa restauration pendant que l'échafaud redoublait d'activité sur la Place de la Révolution, à deux pas de l'Hôtel de Mouchy où allait s'installer notre Ecole.

C'est la « Commission des subsistances » qui fut tout d'abord chargée par le Comité de Salut public de lui présenter un « Rapport sur l'organisation de l'Ecole des Mines ». Ce rapport est daté du 19 Germinal an II (8 avril 1794) et signé par le président de la Commission, le conventionnel Johannot (Archives nationales, folio 14, no 1302 A). Il ne donne pas la composition de la Commission, mais, comme on va le voir, les connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour l'établir ne permettent pas de douter qu'Hassenfratz, devenu jacobin militant, n'ait été l'inspirateur de ce curieux document, auquel ont peut-être collaboré les rapporteurs habituels du Comité de Salut public pour les questions scientifiques : Fourcroy, membre de la Convention, Monge et Berthollet, tous les trois ardents républicains comme Hassenfratz. Il nous paraît intéressant de donner ici une analyse succincte de ce rapport, très intéressant pour l'histoire de notre école, car il contient en germe les conceptions d'une école supérieure technique à Paris et d'écoles pratiques sur des exploitations minières, conceptions qui furent quelques années plus tard opposées les unes aux autres.

Le plan de la Commission est ainsi défini au début du rapport : « Répandre l'instruction des Mines sur les principales exploitations de la République, l'accompagner de la pratique et la concentrer en un seul point pour le complément des études. » Pour exécuter ce plan, la Commission envisage l'établissement d' « écoles primaires des mines » auprès des principales exploitations, et d'une « Ecole Centrale » à Paris. Dans les écoles primaires, on enseignera les mathématiques, la géométrie souterraine et toutes les branches du travail des Mines qui sont usitées dans les exploitations voisines de l'Ecole. Les candidats à ces écoles primaires devront avoir 14 ans au moins, et savoir lire, écrire et connaître les règles de l'arithmétique. A l'Ecole Centrale des Mines de Paris, on enseignera les sciences suivantes, dont voici l'énumération textuelle :

C'est, croyons-nous, pour la première fois qu'on voit figurer dans un document officiel le terme de « Géologie », science dont les bases étaient encore bien fragiles et qui ne devait être réellement constituée qu'une dizaine d'années plus tard (on désignait alors sous le nom de « Géographie physique » les premiers essais de notions géologiques). Le programme de la Commission marque un progrès sérieux sur celui de l'Ecole de la Monnaie.

Les matières de ce programme devaient être réparties en 6 chaires distinctes, chacune d'elles étant pourvue de deux professeurs titulaires, dénommés « instituteurs », devant alterner tous les ans, une année étant consacrée à l'enseignement, l'autre à des tournées d'étude et de surveillance dans les mines de la République, où « l'instituteur » prenait le titre d' « agent des Mines ».

La Commission prévoit enfin des traitements annuels pour les instituteurs (6.000 fr.), pour les élèves de l'Ecole Centrale (2.000 fr.), et même pour les élèves des Ecoles primaires (600 fr.), afin que les déshérités de la fortune puissent y accéder aussi bien que ceux qui en sont favorisés.

Cette organisation très complète, trop complète même, fut sans doute jugée par le Comité de Salut public comme bien compliquée et coûteuse pour un début, et, trois mois après, le Comité prenait, coup sur coup les arrêtés suivants aboutissant à la création d'une seule Ecole des Mines à Paris :

Ces cours étaient complétés par des leçons et conférences de mathématiques, de physique générale, de perspective, de stéréotomie et d'allemand.

Comme on le voit, d'après le tableau précédent, Sage était éliminé de « son Ecole », et définitivement confiné dans son cours de chimie à l'Hôtel des Monnaies; Vauquelin ne le fit certainement pas regretter.

On peut juger de l'enthousiasme qui dut exalter les professeurs et les élèves de cette époque héroïque, par le ton enflammé du « Programme » ouvrant le Journal des Mines de la République, fondé par arrêté du 13 messidor an II, et annonçant au public la création de l'Ecole des Mines et de 1' « Agence des Mines ».

« Il est temps (dit l'auteur de ce programme, Coquebert de Montbret), il est temps que le génie de la liberté mette en oeuvre les trésors que la Nature a tenus pour lui en réserve. A sa voix, le salpêtre est sorti de nos souterrains. Cette voix puissante va retentir jusque dans les entrailles de la terre; les républicains y trouveront ce que la politique des autres peuples leur refuse : du fer et de la houille... Laissons les peuples amollis par la servitude donner le nom de précieux aux métaux brillants et rares; ce qui est précieux pour nous, c'est ce qui sert à nous défendre... »

Grâce à l'excellent choix des professeurs de la « Maison d'éducation », nom donné par l'Agence à la nouvelle Ecole, le succès en fut bientôt très grand. Quatre ans après sa fondation, l'Agence des Mines (qui avait pris entre temps le titre de « Conseil des Mines »), jugeant la constitution de l'Ecole définitive, faisait une ouverture solennelle des cours en présence du ministre de l'Intérieur, le 26 brumaire an VII (16 nov. 1798), et rappelait dans un discours enthousiaste (Journal des Mines, no 51 de frimaire, an VII) les étapes parcourues dans les différents cours professés depuis la fondation de l'Ecole. Les professeurs invités à présenter le programme de leurs leçons dans cette séance mémorable, se levaient chacun à leur tour, et dans des discours du style emphatique cher à cette époque, résumaient le programme qu'on leur demandait, en s'attachant surtout à faire un éloquent exposé des progrès récemment réalisés dans le domaine de leur enseignement. Il nous paraît intéressant de donner ici quelques extraits de ces discours, qui situent bien l'état d'avancement, à cette époque, des sciences intéressant le plus notre Ecole.

Brongniart (qui avait remplacé Hassenfratz en l'an V, dans la chaire de Minéralogie), après avoir énuméré les principales découvertes faites en minéralogie, dans les dernières années, et indiqué les grandes lignes de son programme, ajoute : « Je ne traiterai point la géologie séparément, mais je m'étendrai sur la situation géologique des pierres dont je ferai l'histoire; et lorsque nous serons parvenus aux appendices qui renferment les roches, je ferai une ou deux leçons sur les diverses sortes de terrains, et sur les lois que l'on croit avoir reconnues dans la disposition des couches pierreuses qui forment la petite partie de la terre que nous connaissons. »

Comme on le voit, c'est l'aurore de la géologie qui se lève!

Le discours de Vauquelin montre que son cours de docimasie comprenait une longue introduction de chimie générale « pour les élèves nouveaux qui pourraient n'être pas suffisamment avancés dans la connaissance des généralités ». Puis venaient les leçons de docimasie étudiant les différents éléments et leurs composés, dans un ordre tout à fait semblable à celui des programmes actuels, et il terminait son discours par ce conseil très judicieux dont nos professeurs et nos élèves actuels peuvent encore faire leur profit :

« Citoyens, je ferai en sorte d'être clair et précis dans mes démonstrations; néanmoins, je vous conseille de mettre vous-même la main à l'oeuvre; ce qu'on entend, quelque clair qu'il soit, passe avec la rapidité du son qui le transmet; ce qu'on voit s'oublie quelquefois : mais ce qu'on a fait, surtout guidé par une sage méthode et un bon raisonnement, reste bien plus longtemps gravé dans la mémoire. »

Hassenfratz (qui avait remplacé Schreiber en l'an VI dans la chaire de métallurgie), donne un exposé très complet mais assez confus de son enseignement; on est surtout frappé de l'effort qu'il fait pour dégager des idées générales du chaos des procédés empiriques et des « recettes » qui constituaient alors à elles seules l'art du fondeur, et l'on peut voir dans le plan de son cours l'embryon des deux parties actuelles de l'enseignement métallurgique : la métallurgie générale, et la métallurgie appliquée (sidérurgie et préparation des métaux autres que le fer).

Des quatre discours inauguraux de ces pionniers de notre enseignement, publiés par le Journal des Mines, c'est à coup sûr celui de Baillet qui donne le programme le plus complet et le mieux ordonné: il n'avait pour cela qu'à suivre les traditions de son maître Guillot-Duhamel père, dont il avait été l'élève à l'Ecole de la Monnaie et auquel il avait succédé en l'an IV dans le cours d'Exploitation. Les huit pages de son programme ne contiennent pour ainsi dire rien qui ne soit encore d'actualité, et tout serait à citer; qu'il nous suffise de dire ici que le cours de Baillet comprenait 45 leçons, dont 6 consacrées à la recherche des mines, 16 aux méthodes d'exploitation, 3 à l'aérage, 14 à l'épuisement des eaux, 3 à l'extraction et enfin 3 à la préparation mécanique.

Dans ces différents discours, tant du Conseil des Mines que des professeurs, on voit percer partout la préoccupation de compléter l'instruction théorique par des stages pratiques dans les établissements miniers et métallurgiques, et aussi dans des « écoles pratiques » à créer sur des mines en exploitation. Dès le début, l'Agence avait, en effet, compris que la « Maison d'éducation » avait pour rôle d'enseigner aux élèves nouvellement arrivés avec un bagage de sciences pures, l'application de la théorie à la pratique, mais que l'instruction des élèves de l'Ecole des Mines n'était pas finie avec cette synthèse d'ordre encore didactique, et qu'il fallait la compléter par l'observation et l'étude du métier manuel proprement dit. L'Agence avait donc étudié dans ce but la création d' « Ecoles pratiques » situées sur des mines appartenant aux Domaines, dont les bénéfices assureraient le fonctionnement de ces écoles, et dans lesquelles les élèves ingénieurs, au sortir de l'Ecole de Paris, iraient parachever leur instruction. C'était en somme la conception de la Commission des subsistances, mais inversée dans l'ordre du programme de celle-ci qui plaçait l'Ecole scientifique après les écoles pratiques.

Le projet de l'Agence, fort sage cependant, faillit compromettre l'existence de l'Ecole de l'Hôtel de Mouchy en 1795, et la fit sombrer définitivement en 1802, malgré le très grand succès qu'elle avait obtenu à peine fondée et qui s'était maintenu jusqu'à sa suppression : voici quelles furent les étapes de ces périls, puis de ce naufrage.

A la suite du décret de la Convention du 21 ventôse an II (11 mars 1794), décidant la réorganisation de tous les services de travaux publics civils et militaires, la loi du 7 vendémiaire an III (28 septembre 1794) créa l'Ecole Centrale des Travaux publics qui devait, dans l'esprit de ses fondateurs et surtout de Monge, se substituer à toutes les écoles techniques existant encore et créées sous l'ancien régime: l'Ecole des Mines, malgré ses succès, n'avait plus ainsi de raison d'être. Mais sous l'influence de mathématiciens, d'esprit plus théorique que celui de Monge, et dont les idées étaient ardemment défendues par Laplace, l'Ecole centrale des Travaux publics fut bientôt transformée en une école de haute culture scientifique d'ordre général, en même temps qu'elle prenait le nom d'Ecole polytechnique avec la loi du 15 fructidor an III (1er sept. 1795). On devait y enseigner les matières communes à toutes les professions techniques, et y préparer les ingénieurs civils et militaires dont la formation professionnelle serait achevée dans des écoles spéciales d'application.

La loi du 30 vendémiaire an IV (22 oct. 1795) vint bientôt préciser cette organisation en réglant les rapports de l'Ecole polytechnique avec les diverses écoles spéciales et notamment avec l'Ecole des Mines. Cette loi a fait plus tard la grande force de notre Ecole en posant en principe que les ingénieurs du Corps des Mines seraient désormais recrutés parmi les polytechniciens nommés élèves-ingénieurs des Mines et formés dans leur « école particulière », mais le nom de l'Ecole des Mines de Paris ne figure pas explicitement dans la loi, qui, par contre, s'étend longuement sur la création d'une « Ecole pratique pour l'exploitation et le traitement des substances minérales » sur une mine en activité appartenant à la République, et dans laquelle pourraient être envoyés chaque année des élèves-ingénieurs des Mines sortant de l'Ecole polytechnique. (La loi du 30 vendémiaire an IV prévoit en outre des élèves externes pouvant suivre à leurs frais les cours pendant un an. Mais il semble que cette faculté n'ait guère été utilisée qu'une seule fois jusqu'en 1817 par deux élèves envoyés en 1797 à l'Ecole de Mouchy par le Préfet de l'Hérault, aux frais de ce département. Ils ne figurent d'ailleurs pas sur les annuaires de notre Ecole). Du jour où serait créée cette école pratique, les élèves ingénieurs des Mines pourraient ainsi, au gré du gouvernement, être envoyés directement de l'Ecole polytechnique dans cette école, sans passer par l'école de Paris, qui dès lors, devenait inutile. Une semblable mesure pouvait d'autant plus être envisagée que l'enseignement de l'Ecole polytechnique, encore imprégné des tendances initiales des fondateurs de « l'Ecole centrale des Travaux publics », comportait quinze leçons sur les « travaux des mines » (4 % du total des leçons) qui ne furent supprimées qu'en 1807 : pour un esprit peu au courant des projets du Conseil des Mines, le cours professé à l'Ecole polytechnique pouvait constituer à lui seul la transition naturelle entre la science pure et la pratique des travaux d'exploitation, alors que, interprété dans le sens des idées du Conseil des Mines qui considérait l'Ecole de Paris comme intangible, la nouvelle loi signifiait que celle-ci restait l'étape obligatoire entre l'Ecole polytechnique et les écoles pratiques.

Il faut d'ailleurs reconnaître que l'insistance avec laquelle le Conseil des Mines réclamait sans cesse des pouvoirs publics la création d'écoles pratiques sur des exploitations minières (il n'en réclamait pas moins de quatre) pouvait donner à croire qu'il n'avait de prédilection que pour celles-ci (voir à ce sujet le discours d'inauguration des cours de l'Ecole des Mines de Mouchy à la rentrée de brumaire an VII prononcé par le Conseil des Mines : Journal des Mines, t. IX, p. 173), et c'est ainsi que finalement, sur la proposition des « Conseils de la République », le premier Consul signait l'arrêté du 23 pluviôse an X (12 février 1802), créant deux écoles pratiques des Mines, l'une à Geislautern, dans le département de la Sarre, l'autre à Pesey, dans le département du Mont-Blanc.

L'arrêté stipule que dans la première de ces écoles « on enseignera l'art de traiter les mines de fer et d'extraire la houille, en même temps qu'on s'occupera de tout ce qui a rapport aux préparations dont les substances minérales sont susceptibles », et que « dans la seconde, on fera connaître tout ce qui a rapport à l'exploitation des mines de plomb, cuivre, argent et sources salées. » L'arrêté règle en détail toutes les questions de personnel des deux Ecoles, et reconstitue en même temps le Conseil des Mines, en lui conservant d'ailleurs son effectif de trois membres, et en le chargeant expressément de « s'occuper de tout ce qui a rapport aux Ecoles et qui intéresse la partie des mines ». De l'Ecole de Paris, si bien installée dans l'Hôtel de Mouchy, il n'est pas question dans l'arrêté, mais elle est supprimée implicitement du fait qu'elle ne figure pas dans les attributions du nouveau Conseil des Mines.

L'Ecole de Mouchy, à laquelle on ne devait plus envoyer d'élèves pendant toute la durée du Premier Empire, tombait ainsi dans une profonde léthargie, et l'Ecole des Mines de Paris devait attendre la Restauration pour se réveiller de ce long sommeil.

Les deux écoles pratiques ont donc des histoires distinctes méritant d'être exposées chacune séparément.

Et d'abord, celle de Pesey, qui, en fait, par la continuité de son enseignement établit une liaison à peu près complète entre l'Ecole de Mouchy et l'Ecole des Mines de Paris rétablie en 1816.

Les mines de Pesey, comme celles de Geislautern d'ailleurs, avaient été indiquées par le Conseil des Mines parmi celles où l'on pouvait créer une école pratique des Mines. Le choix de Pesey n'avait sans doute été dicté que par la possibilité d'en nommer immédiatement directeur l'Inspecteur des Mines Schreiber, qui exploitait les mines voisines d'Allemont, car l'emplacement des mines de Pesey n'était nullement indiqué pour y installer une école. Pesey est en effet à 1.300 m. d'altitude, dans une âpre vallée des montagnes de la Tarentaise, à 20 km. de la petite ville de Moutiers, qui ne comptait alors que 2.000 habitants et était la seule ressource du pays. On ne peut descendre de Pesey jusqu'au débouché de la vallée vers la rive gauche de l'Isère, que par un sentier accessible seulement aux mulets. Les mines sont à 4 km. au-dessus de Pesey, le gîte affleurant à 1.580 m. Très beau à la surface, le gîte avait été l'objet d'une exploitation fructueuse de 1742 à 1760 par une Compagnie anglaise, puis reprise avec moins de succès par une Compagnie sarde, et arrêtée en 1792, lors de la conquête de la Savoie par les armées républicaines.

L'Ecole de Pesey avait d'ailleurs été créée par l'arrêté consulaire sans qu'on s'inquiétât de la possibilité de l'installer matériellement. A peine arrivés sur place, les organisateurs envoyés à Pesey s'aperçurent qu'il était impossible de loger professeurs et élèves sur des pentes neigeuses, inhabitables pendant une grosse partie de l'année, et hors de portée de voies carrossables. On remédia à cet inconvénient en affectant à l'Ecole, par arrêté consulaire du 27 nivôse an XI (17 janvier 1803) les bâtiments de l'ancien séminaire de Moutiers, transformés en manutention militaire. Des installations suffisantes pour le fonctionnement de l'Ecole : laboratoire, bibliothèque, salles de dessin et d'étude, logement pour le directeur et quelques ingénieurs, y furent faites par Schreiber et le sous-directeur Lefroy. L'Ecole de Pesey, qu'on appela aussi l'Ecole de Moutiers ou l'Ecole du Mont-Blanc, pouvait dès lors fonctionner, mais dans des conditions bien dures pour les élèves qui devaient monter chaque jour à la mine, distante de 4 kilomètres et à 300 m. de hauteur au-dessus de Pesey.

Les professeurs au nombre de trois : Baillet du Belloy, pour l'exploitation, Hassenfratz pour la métallurgie et Brochant de Villiers pour la minéralogie, résidaient en principe à Paris et ne venaient à Pesey que un par un, faisant leur cours à la hâte, en deux ou trois mois. Schreiber, soucieux avant tout des bénéfices de son exploitation, utilisait beaucoup les élèves dans ses mines de plomb : ils y exécutaient tous les travaux manuels et faisaient les levers de plans superficiels et souterrains.

C'est pourtant dans ce milieu, en apparence bien peu favorable aux études scientifiques, qu'a germé la vocation de chimiste d'un Berthier ! On comprend mieux que le plus jeune des professeurs, Brochant de Villiers, de la promotion 1799, séduit par la beauté des montagnes qui environnaient l'Ecole, ait eu l'idée de les étudier pour elles-mêmes, et puisé dans ses longues excursions en Tarentaise, les éléments de son Traité des roches, l'un des premiers ouvrages de géologie pure. Il est vrai que si l'installation de l'Ecole était lamentable, les professeurs étaient de premier ordre, et les élèves peu nombreux (dix au début, et plus tard 24 au maximum) provenaient tous de l'Ecole polytechnique.

De l'Hôtel de Mouchy, privé de ses élèves, le Conseil des Mines n'avait cessé de s'intéresser au sort de l'Ecole de Pesey et d'encourager Schreiber à créer une école mieux située et plus largement aménagée. En 1813, Schreiber, grâce aux bénéfices réalisés par la mine de Pesey, avait pu terminer l'installation d'une grande fonderie centrale pour plomb et cuivre, à Conflans, en face d'Albertville; il se disposait à y transporter l'Ecole de Pesey, lorsque survinrent les événements de 1814. La France perdant, par le traité de Paris du 30 mai 1814, tous les territoires conquis par les armées de la République et de l'Empire, la Tarentaise retourne à la couronne de Savoie, et c'en est fait de l'Ecole des Mines du Mont-Blanc. L'école de Pesey fut rouverte le 1er juillet 1825, par le gouvernement Sarde, exactement dans le système français. Elle dura ainsi jusqu'en 1846, époque à laquelle le gouvernement Sarde décida d'envoyer ses ingénieurs des mines se former à l'Ecole des Mines de Paris.

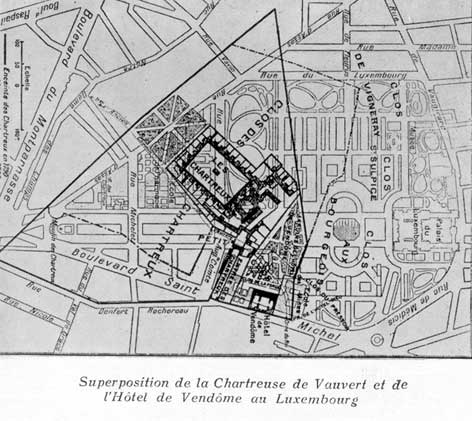

Le peu d'élèves qui lui restaient, six en tout, viennent en hâte rejoindre leurs professeurs et le Conseil des Mines à l'Hôtel de Mouchy. Mais l'hôtel était rendu le 18 juin 1814 par la Restauration au prince de Poix, son ancien propriétaire, et le 1" juillet suivant, l'Ecole, ses collections, sa bibliothèque et son laboratoire étaient transférés à l'Hôtel du « Petit Vendôme », construit par les Chartreux, qui a disparu, comme on le verra plus loin, lors du percement du boulevard Saint-Michel, et qui était situé au nord de l'emplacement actuel de l'Ecole.

On tenta, paraît-il, de reprendre les cours dans l'hiver 1814-1815, mais sans doute devant un auditoire très restreint, car plusieurs des élèves de l'Ecole de Pesey, comme nous l'indiquerons ci-après, avaient été envoyés à l'Ecole de Geislautern, restée française, le territoire de la Sarre, qui faisait partie du royaume de France avant la Révolution, nous étant conservé par le traité de Paris. Cette reprise de cours au Petit-Vendôme dut être en tout cas bien courte, car à peine l'Ecole de Mouchy était-elle réinstallée dans cet hôtel, qu'il fallut encore déménager. Après les Cent jours, le Petit-Vendôme, jugé trop petit pour l'Ecole, est affecté à la résidence du Président de la Chambre des Pairs, et l'Ecole des Mines transférée, à quelques mètres de là, dans l'Hôtel de Vendôme, loué avec un bail à dater du 14 août 1815. Tous les bénéfices économisés par Schreiber sur les produits des mines de Pesey payèrent ces deux déménagements effectués par l'Inspecteur des Mines Lefroy qui devait pendant une longue période, présider à l'installation de notre Ecole dans l'Hôtel de Vendôme - installation définitive cette fois - à partir du 11 janvier 1816, date de la réouverture des cours après son dernier déménagement.

De l'Ecole de Pesey, la seule relique qui nous reste dans l'Ecole actuelle, est un superbe mortier en bronze, de 0 m. 45 de haut, dans lequel on devait sans doute broyer les minerais destinés aux analyses des élèves, et dont le bord supérieur porte l'inscription suivante :

Laboratoire de l'Ecole pratique des Mines de Pesey, établie à Moutiers, an X de la République française.

La Monnaie de Paris possède également comme souvenir de l'Ecole du Mont-Blanc une très curieuse médaille commémorative que nous reproduisons à la fin de ce volume.

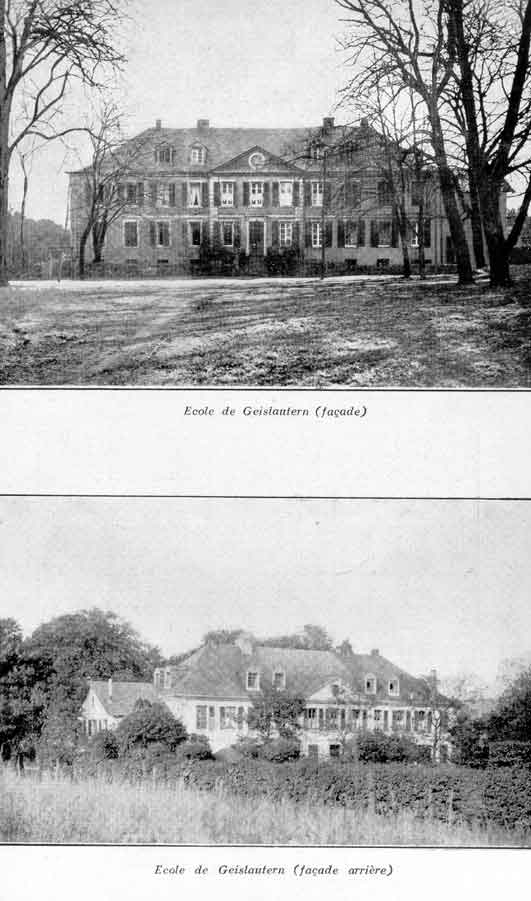

Qu'était devenu pendant ce temps le projet d'établissement d'une Ecole pratique des Mines à Geislautern? Un ingénieur allemand, Hasslacher, a prétendu que « vraisemblablement » cette école n'a pu être construite faute de fonds, et n'a jamais fonctionné. Par contre, il existe à Geislautern un fort joli bâtiment, que son style date sans aucun doute du premier Empire, et que les habitants de la région, ainsi que la famille qui l'occupe depuis un siècle, désignent sous le nom de Maison de l'Ecole des Mines : pouvait-on démontrer par des documents historiques qu'il s'agit bien d'un bâtiment construit pour l'Ecole pratique de Geislautern, envisagée par le Conseil des Mines?

Il existe aux Archives Nationales à Paris, de très nombreux dossiers concernant l'histoire de la domination française dans la Sarre, et qui étaient tombés dans l'oubli lorsque, pendant la grande guerre, ils y furent découverts par M. le député Fernand Engerand, avec l'aide de son frère Louis, archiviste paléographe : l'inventaire des pièces ainsi exhumées a été joint par M. F. Engerand à son rapport sur le projet de loi créant un Office des Mines domaniales de la Sarre. C'est grâce à cet inventaire que nous avons pu retrouver un assez grand nombre de documents permettant d'esquisser l'histoire de l'Ecole pratique des Mines de Geislautern, et notamment d'identifier le bâtiment dont nous venons de parler avec la maison construite pour cette école par l'Ingénieur en Chef des Mines Guillot-Duhamel fils, nommé Directeur de cette école par décret du 10 mars 1807.

Un rapport de Duhamel fils, publié en l'an XII (1803) dans le Journal des Mines (tome XV), montre que dès avant cette époque, le gouvernement français avait chargé cet ingénieur en chef, avec l'aide de deux jeunes ingénieurs des Mines, Beaunier (promotion 1795) et Calmelet (promotion 1800), d'inventorier les richesses minières du département de la Sarre, et notamment les mines de houille et les forges faisant partie du domaine des princes de Nassau-Sarrebrück, dont nos ingénieurs allaient devenir les exploitants en même temps qu'ils dirigeraient l'Ecole pratique des Mines de Geislautern. Mais les mines de houille étaient très mal exploitées et les forges pour la plupart en chômage : tel était le cas des mines de charbon et de fer ainsi que de la fabrique de fer-blanc de Geislautern, dont les produits devaient servir à couvrir les frais de la future Ecole. Le premier soin de nos ingénieurs devait donc être de réorganiser l'exploitation minière et métallurgique de la Sarre, avant d'entreprendre l'établissement de l'Ecole pratique.

D'autre part, les magnifiques pronostics du rapport de Duhamel sur l'avenir houiller de la Sarre avaient déterminé Napoléon à partager le bassin houiller sarrois en un grand nombre de concessions pour en développer l'extraction qui atteignait à peine 50.000 tonnes en 1803. Mais avant de concéder le sous-sol et pour pouvoir l'exploiter, il fallait en faire une prospection méthodique et dresser une carte à grande échelle du pays avec indication des affleurements des couches de houille, leur inclinaison, etc., toutes choses qui n'existaient pas. Napoléon décida que cet important travail serait fait par l'Etat et confié aux ingénieurs de l'Ecole de Geislautern, Beaunier et Calmelet, sous la direction de Duhamel : cet énorme travail fut terminé pendant l'été 1809. Entre temps, les mines et usines de Geislautern avaient été remises en activité : nos ingénieurs pouvaient dès lors s'occuper du fonctionnement de l'Ecole pratique impériale des Mines de la Sarre.

Duhamel n'avait pas attendu jusque-là pour préparer la construction de l'Ecole d'enseignement à proximité des usines de Geislautern. Celles-ci, à partir de notre prise de possession définitive, le 1er janvier 1807, furent elles-mêmes toujours désignées dans les documents officiels sous le nom d' « Ecole pratique de Geislautern », ce qui a pu prêter à une confusion avec l'école d'instruction des élèves et faire croire que celle-ci n'a existé que sur le papier. Mais les rapports, plans, devis et comptes envoyés par Duhamel au Conseil des Mines, établissent de façon certaine que « les constructions à faire à Geislautern pour le logement des Directeur, professeurs, élèves et employés » ont été commencées le 26 septembre 1808 par la maison du Directeur, qui a été terminée en 1810 et a coûté 72.806 fr. 04, plus le mobilier évalué à 12.000 fr. La « Maison des Mines » actuelle coïncide exactement avec celle du plan de Duhamel, comme emplacement et comme dimension : il n'est donc pas douteux que c'est bien là le bâtiment élevé par Duhamel pour l'Ecole pratique de Geislautern, à proximité des usines. D'après les rapports de Duhamel, cette maison comprenait au rez-de-chaussée l'appartement du Directeur et, au premier, des pièces (dont 6 chambres) destinées aux professeurs. Elle pouvait donc suffire pour les débuts d'une école n'ayant encore que peu d'élèves, et l'on ne jugea pas utile d'exécuter en même temps le complément du projet de Duhamel, qui comportait deux autres grands bâtiments. Un rapport du Conseil des Mines au ministre, en date du 1er janvier 1810, sur les « Ecoles pratiques des Mines » dit en effet que la maison qui vient d'être construite à Geislautern « suffira jusqu'à ce qu'on y ajoute des logements pour un plus grand nombre d'élèves et pour les salles d'études ». Il y avait d'ailleurs à proximité du bâtiment qui venait d'être édifié une vaste grange - qui existe encore - suffisante pour l'installation des laboratoires d'élèves et des magasins.

L'Ecole des Mines de Geislautern a dû fonctionner dans ces bâtiments à partir de 1810. Les documents des Archives Nationales ne contiennent malheureusement plus les registres de l'Ecole d'instruction qui y sont mentionnés comme pièces annexes; nous n'avons donc pu relever que sur des pièces éparses les noms de quelques-uns de ses élèves, notamment de de Gargan et Lefebvre, venant de l'Ecole polytechnique où ils avaient été reçus en 1810, et d'un Rhénan, Van den Brock, admis comme élève, après examens, en 1813. Il ne semble pas, il est vrai, que des professeurs spéciaux aient été chargés d'y faire des cours comme à Pesey, mais cela s'explique par le fait que les ingénieurs des Mines chargés d'exploiter les mines de houille et de fer, et de diriger les forges, étaient à même de donner sur place aux élèves l'instruction pratique voulue, en les faisant participer à leurs fonctions industrielles.

Après les événements de 1814, faisant disparaître l'Ecole de Pesey, le préfet de la Moselle s'empressa d'informer l'administration de Paris que l'Ecole de Geislautern « devenue le centre unique dans le royaume de l'instruction pratique des mines et de la métallurgie », était prête à remplir dignement ce rôle. Beaunier, qui avait succédé en 1813 à Duhamel comme directeur de l'Ecole, n'hésite pas, dès juin 1814, à prier instamment le Conseil des Mines de faire transporter à l'Ecole de Geislaulern tout le matériel de l'Ecole de Moutiers, « qui semble revenir de droit à l'Ecole de la Sarre ». Plus tard, le 6 mars 1815, pendans les Cent jours, il insiste à nouveau auprès du Conseil des Mines, pour qu'on lui envoie « la collection de minéralogie, les instruments de physique et le mobilier de l'Ecole du Mont-Blanc », et il ajoute : « D'ici à quinze jours, j'aurai préparé neuf chambres d'élèves indépendantes des logements destinés aux Ingénieurs et aux employés; il serait bien à désirer que je puisse pourvoir, du moins en partie, à leur ameublement, avec les garnitures de lit et le linge qui ont été enlevés de Pesey et de Moutiers. »

La prévoyance de cet administrateur avisé devait, hélas! être déjouée par les événements: trois mois après, le 18 juin, c'est Waterloo et l'invasion prussienne !

Beaunier s'était tout d'abord retiré à Metz, où il avait mis à l'abri les pièces essentielles des archives de l'Ecole, chez l'aspirant de Gargan, dont la famille habitait Metz. Il avait laissé à Geislautern l'élève-ingénieur Lefebvre en le chargeant de procéder à l'inventaire des approvisionnements de toutes sortes des usines et mines de l'Ecole; mais, prévenu par Lefebvre des déprédations auxquelles commençaient à se livrer nos ennemis, il revient bientôt à Geislautern, où il était maintenu officiellement, ainsi que tous les employés de l'Administration française, en exécution d'une déclaration du « ministre des hautes puissances » en date du 24 juillet 1815.

La correspondance de Beaunier avec le Directeur général des Mines à Paris, montre avec quelle énergie il a lutté pied à pied contre les envahisseurs pour maintenir intacte la « dot » de notre Ecole pratique. Mais il devait l'abandonner bientôt définitivement, au moment où le second traité de Paris, du 20 novembre 1815, obligeait la France à remettre le territoire de Nassau-Sarrebrück à la couronne de Prusse.

Si la part de l'Ecole de Geislautern dans l'enseignement de l'Ecole des Mines a été sans doute moindre que celle de l'Ecole de Pesey, on voit, par ce qui précède, qu'elle a joué un rôle beaucoup plus considérable que celle-ci dans le domaine minier et métallurgique, grâce au magnifique travail poursuivi par nos ingénieurs pour mettre en valeur le bassin houiller de la Sarre. L'admirable levé topographique qu'ils avaient exécuté dans ce but, avait été emporté au moment de l'invasion des alliés par l'aspirant de Gargan et caché chez M. Villeroy, à Sarrelouis. Il était d'une telle importance pour la continuation des travaux, que le gouvernement prussien exigea de la France la remise de l'Atlas contenant ces cartes. Nous avons eu la grande satisfaction de le récupérer après le traité de Versailles de 1919, grâce au reçu que la Prusse en avait donné en 1816 et que M. Engerand a fort heureusement retrouvé dans nos Archives Nationales : ce splendide volume est actuellement le plus précieux joyau de la bibliothèque de notre Ecole.

Pendant leur séjour dans la Sarre, nos ingénieurs avaient tellement amélioré la situation des houillères de ce bassin, dont ils avaient doublé la production en cinq ans, que les Allemands eux-mêmes ont dû reconnaître l'heureuse influence de l'administration napoléonienne pendant l'occupation de la Sarre par la France.

Et voici que l'année 1815 s'achève : c'en est fait de toutes les écoles des Mines de nos territoires perdus. De l'Ecole des Mines de Paris, il ne reste que le souvenir, mais ce souvenir est vivace et l'heure de sa résurrection va bientôt sonner.

L'histoire de l'Hôtel de Vendôme et de son emplacement, où allait se dérouler la vie désormais paisible de notre Ecole, ne manque pas d'intérêt même pour les étrangers à l'Ecole des Mines, et à plus forte raison pour ses élèves : elle mérite donc bien de nous arrêter quelques instants. Cette histoire a fait l'objet d'une charmante plaquette, pleine d'érudition et d'esprit, d'un ancien élève de notre Ecole, M. Mahler (La Chartreuse de Vauvert et l'Hôtel de Vendôme ; Béranger édit, Paris 1909).

Au moyen âge, l'enceinte de Paris, du côté sud, s'arrêtait à la place Médicis (aujourd'hui Edmond-Rostand), et, venant d'Orléans, on entrait dans la ville par la porte Gibard ou Saint-Michel, située à l'angle du boulevard Saint-Michel et de la rue Monsieur-le-Prince. Les abords de cette porte étaient infestés de malandrins qui rançonnaient fréquemment les voyageurs attardés; leur repaire préféré était une construction très ancienne, abandonnée, connue sous le nom de « Château de Vauvert ». L'imagination des bourgeois du voisinage le peuplait de spectres, de monstres et de démons, toujours prêts à s'élancer la nuit sur les passants. Le fameux diable « Vauvert, qui gâte tout et qui tout perd » a été le premier occupant du domaine qui devait recueillir notre Ecole, et c'est ainsi que, peut-être sans s'en douter, nos jeunes camarades en entrant à l'Ecole des Mines, s'en vont au diable Vert, abréviation du diable Vauvert, devenue proverbiale. Le diable en fut chassé par les Chartreux, auxquels saint Louis concéda bien volontiers, avec toutes ses dépendances, un château en ruine qui faisait la terreur des honnêtes gens.

Du diable Vert, il ne resta bientôt qu'un lointain souvenir, consacré par le nom de rue d'Enfer, donné à la partie de la route de Paris à Orléans, bordant le domaine des Chartreux - rebaptisée en 1871 rue Denfert-Rochereau par un patriotique calembour en l'honneur du défenseur héroïque de Belfort.

Ce domaine fut bientôt aménagé, assaini, agrandi par ses nouveaux propriétaires et pourvu de jardins ombragés et de superbes cultures, notamment de vignes, dont le vin était célèbre, au point que les rois de France venaient parfois trinquer avec les bons Chartreux de Vauvert : le vignoble sur lequel est située actuellement l'Ecole des Mines s'appelait le « clos de la Forge », nom prédestiné pour l'emplacement d'une école où la métallurgie est en si grand honneur.

Au XVIIe siècle, les Chartreux eurent l'idée de faire bâtir quelques maisons de rapport du côté de la rue d'Enfer, en bordure de leur monastère, qui était alors entièrement construit et comprenait une magnifique église et un immense cloître, ornés des célèbres tableaux d'Eustache Le Sueur, actuellement au Louvre, représentant la vie de Saint Bruno : le domaine des Chartreux s'étendait alors sur un vaste triangle ayant à peu près pour sommets l'angle Nord-Est de l'Ecole actuelle, le jardin de Bullier et la rue Duguay-Trouin.

Au nombre des maisons construites par les Chartreux, fut édifié en 1707, par l'architecte Courtonne une somptueuse demeure, grâce à une donation de 20,000 livres faite aux Chartreux par le chanoine De La Porte, à charge d'y habiter sa vie durant : cet hôtel forme la partie centrale de l'Ecole actuelle, et sa façade, avec neuf fenêtres, est encore intacte du côté du jardin. Le fastueux chanoine mourut trois ans après, avant d'avoir pu jouir de la belle maison qu'il venait de fonder, et, peu après, en 1714, l'hôtel fut loué à la duchesse de Vendôme, veuve du duc, premier prince du sang en Espagne, le vainqueur de Villaviciosa, qui a puissamment contribué à maintenir sur le trône la maison de Bourbon.

La duchesse trouvant l'hôtel trop petit pour elle et sa maison, le fit agrandir par l'architecte Leblond qui lui ajouta trois fenêtres de chaque côté, créa une grande terrasse à perrons régnant sur toute la longueur de l'hôtel et réunissant le rez-de-chaussée au jardin en contre-bas, formant un vrai parc, qui s'étendait jusqu'à 250 m. dans le jardin actuel du Luxembourg. L'Hôtel de Vendôme et son jardin devinrent bientôt célèbres, et ont été cités comme des modèles dans les traités d'architecture du XVIIIe siècle. L'hôtel a été fréquemment copié à cette époque et l'hôtel de Beauharnais (actuellement ambassade d'Allemagne) construit par l'architecte Boffrand, en reproduit la façade du côté de la Seine.

Le traité d'architecture de d'Aviler, publié en 1738, grâce auquel nous possédons les seules estampes connues de l'Hôtel de Vendôme, avec la vue perspective qu'en donne le grand plan de Paris dressé par Turgot en 1760, permet de se rendre compte des dispositions et de l'affectation des pièces actuelles de l'Ecole dans l'hôtel de Vendôme, auquel il n'a été apporté aucun changement pendant tout le cours du XVIIIe siècle et jusqu'à l'installation de l'Ecole des Mines en 1816.

L'hôtel, de quinze fenêtres en largeur, avait un rez-de-chaussée et un premier étage de grande hauteur, et un second en mansarde, assez bas, surmonté d'une balustrade à fronton. Sur la rue d'Enfer, qui était alors de neuf pieds plus élevée que le boulevard St-Michel, se trouvait une grande cour d'honneur entre deux basses cours entourées des écuries et des communs; ces cours s'avançaient jusqu'au trottoir impair du boulevard actuel, et étaient en bordure de la rue d'Enfer. On accédait dans l'hôtel par la porte qui est vis-à-vis de l'entrée actuelle de la salle du Conseil, et l'on y montait par un petit perron de six marches; en entrant, on apercevait à sa droite le bel escalier qui conduit aujourd'hui aux collections de l'Ecole.

Sur le jardin, le bâtiment édifié par Courtonne et agrandi par Leblond est entièrement conservé, comme le montre le dessin de d'Aviler. On y voit au centre la partie constituant l'hôtel du chanoine de La Porte, à neuf fenêtres en façade; de chaque côté de l'hôtel central, les ailes à trois fenêtres ajoutées par Leblond, dans le style de la façade de Courtonne, qu'ils prolongent sans effet disparate, en portant la longueur du bâtiment à 27 toises. Au rez-de-chaussée, les trois belles pièces centrales sur le jardin, servaient de salle à manger (salle du Conseil actuelle), de salon de réception (amphithéâtre A actuel), et de cabinet d'assemblée (salle de la collection de géologie appliquée). Au premier, les salles en enfilade où est installé le musée de minéralogie, servaient de salons de réception ou de chambres d'honneur. Les trois grandes pièces du centre sont surélevées, suivant la coutume du temps, pour donner plus d'ampleur aux salles de réception, et il en résulte que le plancher du musée de Paléontologie qui est installé dans le second étage, où se trouvaient les appartements privés, présente un ressaut de trois marches dans sa partie centrale. Les cuisines occupaient l'emplacement de la salle Rivot, dans la bibliothèque actuelle, et communiquaient directement avec les immenses caves de l'hôtel, par un escalier, supprimé aujourd'hui, mais dont on peut encore voir les traces sur les murs de ces caves.

La duchesse de Vendôme jouit peu de la belle installation qu'elle avait fait exécuter par Leblond, car elle mourut en 1718, au moment même où Leblond terminait son oeuvre.

Son hôtel acquit une immense célébrité au milieu du 18e siècle, par les splendides réceptions données par les ducs de Chaulnes, qui l'ont occupé 25 ans, de 1733 à 1758, et en particulier par Michel-Ferdinand de Chaulnes, duc de Picquigny, richissime seigneur, président de la Compagnie des Indes, militaire remarquable, savant distingué, excellent musicien (il jouait du violon à ravir), membre de l'Académie des Sciences. Il commandait une partie de l'artillerie à la bataille de Fontenoy et a fortement contribué à la victoire de la France.

Il avait installé un atelier de construction d'appareils de physique dans les salles bordant le couloir actuel allant à la géologie appliquée : on y a construit la première « machine à diviser » et nombre d'instruments de mesure de haute précision.

La femme du duc de Chaulnes, petite-fille d'un riche marchand drapier de Montpellier, le sieur Bonnier, pétillante d'esprit et d'un entrain endiablé, recevait volontiers les confrères de son mari à l'Académie des Sciences, et toutes les semaines on tenait dans l'amphi A actuel une séance de l'Académie au petit pied, où brillaient d'Alembert et le galant Clairaut, qui avait appris en six mois l'algèbre à la séduisante duchesse.

Les salons de l'hôtel de Vendôme étaient les plus célèbres de Paris, au milieu du 18e siècle, et les personnes de qualité passant par la capitale auraient été disqualifiées, si elles n'avaient pas assisté aux réceptions de la spirituelle Mme de Chaulnes.

Les successeurs des Chaulnes dans l'hôtel de Vendôme, jusqu'à la Révolution, n'apportèrent aucune modification dans l'édifice, qui fut confisqué en 1790 par l'Assemblée nationale, ainsi que tous les bâtiments et les terrains des Chartreux. Le couvent et sa belle église furent démolis. L'hôtel de Vendôme mis en vente, fut acheté pour 332.800 livres; le grand enclos et les édifices conventuels des Chartreux, mis à prix 3.600.000 livres, ne trouvèrent pas d'acquéreur solvable, et restèrent propriété de la Nation. Cette circonstance à permis, par la suite, à l'Etat, d'agrandir considérablement le jardin du Luxembourg, en ajoutant au terrain des Chartreux la presque totalité du parc de l'hôtel de Vendôme, vendu au Sénat par les propriétaires de l'hôtel, qui ne conservèrent avec celui-ci qu'une bande étroite le long de la terrasse, formant le jardin actuel de l'Ecole, de 2.800 mètres carrés, dimension fort belle encore pour un jardin en plein Paris.

Au commencement du 19e siècle, l'hôtel de Vendôme était devenu la propriété d'un vieil antiquaire allemand, Hoorn de Wloswyck, qui y mourut en janvier 1809. Une vente d'antiquités mit fin à l'histoire ancienne de l'hôtel de Vendôme, dont toute la décoration intérieure a disparu, sauf le bel escalier en fer forgé montant aux collections, et deux peintures ovales, genre Boucher, qui étaient placées au-dessus des cheminées de deux des grandes salles d'apparat du premier étage, et ont été sans doute oubliées dans la vente : ces derniers vestiges de la splendeur passée de l'hôtel de Vendôme ont été recueillis dans le salon de réception de l'appartement actuel du Directeur de l'Ecole.

Les modifications apportées depuis l'installation de l'Ecole des Mines dans l'hôtel, en 1816, ont été motivées tout d'abord par la nécessité d'agrandir les bâtiments devenus trop exigus pour le nombre de ses élèves : de 1840 à 1852 l'hôtel, acheté par l'Etat en 1837, fut allongé de cinq fenêtres à ses deux extrémités ; ces additions, d'un effet architectural quelque peu contestable, portent à 80 mètres la longueur de l'édifice, longueur qui dans la façade regardant le jardin est excessive pour la hauteur de l'oeuvre de Courtonne, si élégante et si bien proportionnée. On reconnaît aisément ces adjonctions à l'hôtel aux colonnes en fonte qui dans la bibliothèque et les collections de minéralogie et de géologie actuelles, traversent les salles ajoutées aux deux bouts de l'édifice.

Un second changement - encore plus sérieux - a été entraîné par le percement du boulevard Saint-Michel en 1860. Ce percement a abaissé d'environ 3 mètres le sol de la rue d'Enfer, coupé et fait disparaître les communs de l'hôtel, où étaient installés les laboratoires de chimie et les salles de dessin, et l'on a dû édifier, pour remplacer les locaux supprimés, le bâtiment actuel des laboratoires et des salles de dessin, ainsi que les constructions en bordure du nouveau boulevard (direction, secrétariat, salles de travail), séparées par une grande cour du nouveau bâtiment des laboratoires. L'hôtel du Petit-Vendôme, qui avait été occupé sous le Premier Empire par le maréchal Lefèbvre, puis, sous la Restauration, par le président de la Chambre des Pairs, a dû être rasé pour faire place à ces nouvelles constructions, et en passant dans le couloir du nord, menant aux laboratoires de Chimie, nos élèves ne doivent pas manquer d'évoquer le souvenir des salons où a brillé Madame Sans-Gêne.

Les autres modifications apportées depuis 1860 aux installations primitives de l'Ecole ont été nécessitées par les améliorations successives des laboratoires et des collections qu'il fallait tenir au courant des progrès accomplis dans les sciences et l'industrie: ces aménagements font ainsi partie intégrante de l'enseignement de notre Ecole, et c'est dans l'historique de celui-ci que nous aurons l'occasion de les mentionner.

Aussitôt installée à l'hôtel de Vendôme, l'Ecole était munie de tous les actes administratifs devant assurer sa marche régulière : tout d'abord l'ordonnance royale du 5 décembre 1816, suivie le 6 décembre d'un arrêté du ministre de l'Intérieur et complétée peu après par un règlement du 3 juin 1817, sur l'admission des élèves externes. On retrouve dans ces actes le fruit de la longue expérience du Conseil des Mines qui comptait encore à ce moment deux des membres de l'ancienne « Agence des Mines », Gillet de Laumont et Lelièvre, et dont le troisième, Guillot-Duhamel fils, avait été formé à l'école du fondateur de notre cours d'exploitation des mines.

L'évolution de l'enseignement à l'Ecole polytechnique pendant le régime impérial qui l'avait de plus en plus spécialisée dans les considérations théoriques et l'avait notamment allégé des leçons sur les « Travaux des mines », rendait désormais bien difficile la suppression de l'Ecole des Mines de Paris. Toutefois, de minutieuses précautions furent prises dans les nouveaux règlements pour éviter la fâcheuse aventure de Pesey et de Geislautern. L'ordonnance de 1816 stipule en effet expressément que « l'Ecole des Mines, créée par l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 19 mars 1783, est rétablie à Paris » et qu'elle « aura dans les départements une ou plusieurs succursales, sous le titre d'écoles pratiques de mineurs ». Elle fixe à neuf le nombre total des élèves-ingénieurs pris parmi les élèves de l'Ecole polytechnique, et au même chiffre celui des élèves externes qui « envoyés soit par les préfets, soit par les concessionnaires ou les propriétaires d'établissements métallurgiques » auront subi avant leur admission un examen « où ils devront faire preuve qu'ils sont en état de suivre les cours de l'Ecole ». C'est bien, comme on le voit, le plan de l'ancienne Agence de 1794, mais précisé avec soin et mettant obligatoirement l'Ecole des Mines de Paris entre l'Ecole Polytechnique - ou le concours pour les élèves externes - et des écoles pratiques dans les départements, subordonnées à celle de Paris, dont elles ne sont que des « succursales » et n'ayant d'autre but que de compléter par des travaux manuels ou par la « pratique des appareils », l'enseignement théorique donné à l'Ecole des Mines de Paris.

La « succursale » de l'Ecole de Paris dans les départements, celle de Saint-Etienne, venait d'ailleurs d'être créée par ordonnance du 2 août 1816, et les deux ordonnances d'août et décembre 1816, accentuent bien la différence qu'elles entendaient mettre à cette époque dans les fonctions accessibles aux élèves des deux écoles. L'ordonnance du 2 août 1816 décide en effet que l'école des mineurs établie à Saint-Etienne « pour remplacer les écoles pratiques des Mines établies à Pesey et Geislautern » aura pour objet « l'enseignement des jeunes gens qui se destinent à l'exploitation et aux travaux des mines ». Par contre, le titre III de l'ordonnance du 5 décembre 1816 relatif à l'admission d'élèves externes dans l'Ecole de Paris « ayant pour but principal de former des directeurs d'exploitations et d'usines », stipule que les élèves externes ne pourront pas être nommés aux postes d'ingénieurs du corps des Mines, mais « qu'il sera pris des mesures pour qu'à leur sortie de l'Ecole théorique ou de l'Ecole pratique de Saint-Etienne, ils soient convenablement placés dans les grandes exploitations ou établissements des Mines. » L'organisation de l'Ecole des Mines de Paris est réglée en grand détail par l'ordonnance du 5 décembre 1816, complétée pour les détails d'exécution par les arrêtés du 6 décembre 1816 et du 5 juin 1817. Tout d'abord, l'ordonnance institue un « Conseil de l'Ecole » devant se réunir au moins une fois par mois, composé de trois inspecteurs généraux, des professeurs et de l'inspecteur des études, sous la présidence (qui ne fut d'ailleurs jamais effective) du Directeur général des Mines, placé auprès du ministre de l'Intérieur. La présence dans ce conseil de trois inspecteurs généraux, ayant une part considérable dans l'organisation et la marche de l'Ecole des Mines, rappelle implicitement le rôle de l'ancienne « Agence des Mines » dans la direction de l'Ecole.

L'ordonnance institue quatre chaires principales : minéralogie et géologie, docimasie, exploitation des mines, minéralurgie, et des cours secondaires de dessin, d'allemand et d'anglais. Elle prescrit qu'il y aura près de l'Ecole et dans le même local : une collection minéralogique et géologique; une collection des produits d'art qui ont pour objet le travail ou le traitement des substances minérales; une bibliothèque, un dépôt de plans, dessins et modèles relatifs à l'art des Mines - le tout sous la garde de l'inspecteur des études; enfin un laboratoire de chimie et un dépôt des produits des essais et des analyses, dont la direction était confiée au professeur de docimasie. Les travaux pratiques des élèves sont également prévus par l'ordonnance qui renvoie à un arrêté pour leur détail que nous verrons plus loin.

Les professeurs étaient tenus, avant l'ouverture des cours, de soumettre au Conseil le précis développé de chacune de leurs leçons. Les cours devaient être faits entre le 15 novembre et le 15 avril, les élèves étant présents à l'Ecole de 8 heures du matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Les examens devaient avoir lieu dans la deuxième quinzaine d'avril.

Les élèves-ingénieurs jugés capables devaient être envoyés dans les écoles pratiques et dans les grandes exploitations de mines où ils devaient faire un véritable stage jusqu'à la rentrée suivante. Les élèves externes devaient suivre à Paris les mêmes cours et exercices que les élèves-ingénieurs et pouvaient aussi être envoyés aux écoles pratiques ou dans de grandes exploitations de mines. En fait, l'envoi dans les écoles pratiques ne fonctionna jamais, et les trois campagnes - pouvant être remplacées par un séjour de douze mois consécutifs dans une école pratique ou sur un établissement de mines - prescrites par l'ordonnance du 5 décembre 1816 ne furent jamais exécutées. Dès 1820, le Conseil de l'Ecole considérait que les exercices pratiques exécutés à l'intérieur de l'Ecole, et les voyages d'instruction qui furent couramment effectués après chaque année de cours, dès le fonctionnement de l'Ecole à l'hôtel de Vendôme et ont persisté jusqu'à nos jours, équivalaient à ces trois campagnes qui étaient un souvenir des idées chères à l'ancienne Agence des Mines.

Les coefficients d'examens, de travaux pratiques et d'assiduité, ainsi que le minimum de points ou « médium » nécessaire pour obtenir le diplôme sont minutieusement fixés par les règlements de 1816. La durée des études n'était pas limitée par l'ordonnance; mais au bout de peu de temps, la pratique s'arrêta pour les élèves-ingénieurs et externes, à trois ans, passés exclusivement à l'Ecole de Paris et coupés par les voyages d'instruction.

L'arrêté du 6 décembre 1816, « portant règlement pour l'Ecole des Mines », spécifie tous les travaux pratiques exécutés par les élèves. Il traite notamment d'une façon précise les « concours » prévus par l'ordonnance et consistant en compositions littéraires, descriptions minéralogiques d'une contrée, lavis de cartes, coupe de pierre et de bois, analyse des substances minérales, projets (avec plans, détails, devis et mémoires) d'exploitation de mines, d'usines métallurgiques et de machines : ces « concours », au nombre de trois au plus par an, sont l'origine des projets et des exercices pratiques de laboratoires d'aujourd'hui.

L'arrêté institue les journaux de voyage, donnant le compte rendu détaillé de l'emploi du temps des élèves et de leurs observations personnelles, les exercices pratiques de topographie superficielle et souterraine, ainsi que les courses minéralogiques dans les environs de Paris. Il prévoit que l'étude des lois et règlements sur les mines fera partie des exercices exécutés dans l'intervalle d'une année à l'autre. Il fixe les règles de discipline intérieure que doivent observer les élèves et les punitions applicables pour infraction à ces règles; par contre, il institue pour les élèves les plus méritants des récompenses allant jusqu'à l'octroi de bourses importantes de voyage.

Il est à noter que l'arrêté du 3 juin 1817 portant « Règlement pour l'admission des élèves externes à l'Ecole des Mines », donne un programme des connaissances exigées, différant très peu du programme actuel : mathématiques, mécanique, physique et chimie y figurent avec le même développement qu'aujourd'hui, eu égard à l'état des sciences à cette époque, et la copie d'une tête d'après un dessin n'y est pas oubliée. On voit apparaître dans ce Règlement l'origine des « cours préparatoires » (institués d'une façon explicite seulement par décision ministérielle du 26 décembre 1844) dans une disposition permettant d'admettre des candidats ayant des connaissances insuffisantes en géométrie analytique, hydrostatique, physique, chimie et dessin, à charge pour eux de suivre, pendant la première année, des cours pour les acquérir et de subir un nouvel examen sur ces matières.

C'est dans ce même règlement que figure à l'article 13, une clause qui a subsisté jusqu'en 1883, et d'après laquelle, à égalité de mérite, on pouvait, faute de place, admettre de préférence les fils de grands industriels miniers ou métallurgiques, - clause qui, mal interprétée, a souvent donné à croire que les fils de grands industriels pouvaient être admis sans examen à l'Ecole des Mines de Paris. En réalité, les choses se passaient ainsi : conformément à l'article 14 de l'ordonnance, les candidats aux places d'élèves externes fixées à 9 au plus, devaient être envoyés soit par les préfets, soit par les concessionnaires ou les propriétaires d'établissements métallurgiques, et c'est entre les candidats ainsi choisis, qu'après les examens d'admissibilité subis en province, devant un ingénieur du corps des Mines (les candidats admissibles à l'Ecole polytechnique étaient dispensés de cet examen préalable), se passait le concours ouvert à Paris et dont les résultats pouvaient, le cas échéant, être soumis à la clause susdite. Nous ne croyons pas d'ailleurs qu'on y ait jamais eu recours, car les agrandissements successifs de l'Ecole ont toujours paré largement aux accroissements prévus du nombre des candidats.

Dans cette organisation, pourtant vieille de plus d'un siècle, il n'est pas un ancien élève de notre Ecole qui ne retrouve l'image des années d'études qu'il y a faites. Ces règlements constituent en effet la « charte » fondamentale de notre Ecole. Il y a été sans doute apporté par la suite quelques retouches et de nombreuses additions, mais le fond en a toujours été respecté, et dans les décrets et arrêtés qui régissent actuellement l'Ecole des Mines, on retrouve intacts les principes établis en 1816 d'après le plan si sagement étudié par l'Agence des Mines de la Convention.

Ce sont, en effet, les grandes lignes de ce plan qui guident encore notre Ecole, et les conceptions de « l'Agence » qui animent son enseignement et se résument dans sa devise lapidaire : « Théorie-Pratique ». Ces termes pouvant être compris de façons quelque peu différentes, il n'est pas inutile d'indiquer ici dans quel sens ils ont été envisagés par ses organisateurs et par tous les continuateurs de leur oeuvre.

Entre la théorie et la pratique, il faut une étape qui en réalise la synthèse et durant laquelle on puisse montrer aux esprits dotés d'une forte culture scientifique, comment les lois générales de la mécanique, de la physique, etc., prennent un corps dans les opérations industrielles. Ce sont ces lois qui en expliquent les succès ou les déboires, mais d'une façon souvent si obscure et détournée, qu'elles échappent à une intelligence, même très ouverte, nourrie seulement jusque-là d'abstractions. Une telle intelligence mise d'emblée aux prises avec le métier proprement dit, risque de passer indéfiniment à côté du problème à résoudre, faute de soupçonner les facteurs dont dépend la solution : c'est le rôle d'une école technique comme la nôtre de les faire connaître aux futurs ingénieurs, ou tout au moins de leur en faire entrevoir l'existence et pressentir la valeur. Il n'est pas nécessaire pour un ingénieur de savoir aussi bien qu'un ouvrier de métier limer un boulon, ajuster des cornières ou pratiquer des mortaises, mais il doit pouvoir se rendre un compte exact des influences qui ne frappent pas les sens : efforts que supporteront les pièces assemblées, propriétés mécaniques des matériaux qu'il emploie, et déterminer leur forme en conséquence.

Certes, il n'est pas mauvais qu'un ingénieur soit adroit de ses mains - cela ne peut pas lui nuire aux yeux de son personnel - mais sa valeur ne dépend pas de son aptitude à pouvoir remplacer à son poste un ouvrier défaillant : on peut être un remarquable directeur de chemins de fer sans être capable de conduire un train.

Ce que l'Ecole doit former avant tout, c'est le cerveau de ses élèves, le bras ne vient qu'après. Les travaux pratiques - car il en faut cependant, et même beaucoup - doivent avoir pour but non pas de faire de nos ingénieurs d'habiles ouvriers, mais de leur apprendre à mesurer de façon précise les facteurs qui influent sur les rendements ou la qualité des produits fabriqués, et qui sont bien souvent ignorés des praticiens les plus adroits. C'est ce qu'avait parfaitement compris l'Agence des Mines en s'appliquant à faire de l'Ecole où devaient être formés les ingénieurs du Corps des Mines et les futurs directeurs d'exploitations et d'usines, la « maison d'éducation » (comme elle l'appelait), placée obligatoirement entre l'Ecole polytechnique et les établissements miniers ou métallurgiques pour lesquels, en même temps, des ouvriers d'élite auraient été formés dans des écoles pratiques. Le triste essai de l'Ecole de Pesey, simple école d'arts et métiers, avait bien montré que la suppression de ce travail d'union indispensable entre la théorie et la pratique ne pouvait aboutir qu'à de médiocres résultats; ce que l'on gagnait en tour de main, on le perdait en hauteur de vue, et l'expérience a montré, en définitive, que l'Ecole des Mines de Paris a bien fait de rester fidèle à ses traditions séculaires, sans jamais oublier l'enseignement des langues vivantes, indispensables pour suivre à travers le monde les progrès de la science et de l'industrie, comme l'avaient si bien prévu nos fondateurs de 1783.

A partir du moment où l'Ecole a été solennellement rétablie à Paris et fortement appuyée sur les règlements de 1816, nos annuaires montrent que les effectifs de nos élèves ont suivi une marche très régulière, les élèves-ingénieurs étant au nombre de 3 à 5 par promotion, les élèves externes atteignant d'abord ce nombre, puis le dépassant bientôt d'une façon constante.

Il nous a paru intéressant de rechercher si à l'origine, comme aujourd'hui, les élèves-ingénieurs des Mines se recrutaient parmi les polytechniciens les mieux classés à la sortie. Les archives de l'Ecole polytechnique sont malheureusement muettes sur les classements généraux de sortie des élèves de 1794 à 1816.